【编者按】红色胶东的硝烟虽已散尽,红色胶东的传奇却历久弥新。

胶东,是一片红色的热土。在抗日战争和解放战争的峥嵘岁月里。伟大的胶东老区人民倾尽所有,义无反顾地破家支前。“最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场”。

在革命战争年代,胶东有50万青壮年参军,280万人次民工支前。7.6万多革命烈士为国捐躯。赵明华的大伯、二伯和父亲赵家三兄弟。面对日本鬼子的侵略中国,前赴后继,为国奔赴战场。缅怀无数在国难时挺身而出、英勇抗日的先烈们。

大伯赵世栋:短暂而辉煌的一生

我的父亲和大伯、二伯三兄弟,出生在“八仙过海”风景如画的人间仙境山东蓬莱的西赵家村。

我的爷爷赵希孝,天资聪颖,是乡试第一的秀才,常在东北经商。奶奶谢德水,是一位心怀大爱、善良无比的女性。平日里经常救助穷苦的百姓。在乡亲们心中口碑极佳。

1942年,山东和河南遭遇了百年难遇的旱灾,田地干裂,庄稼颗粒无收。祸不单行,日本侵略者又在这片土地上推行惨无人道的“三光政策”,使得穷苦百姓的生活雪上加霜,甚至到了吃光树皮的绝境。在这艰难时刻,爷爷心急如焚,想尽办法,用船从东北海运粮食和布匹等物资回到老家。而奶奶更是毫不犹豫地变卖土地,只为救助那些缺衣少粮的八路军战士和穷苦的村民。她的善举如同黑暗中的明灯,温暖着每一个人的心田。

“没有国,哪有家?”在中国抗日最艰难、最绝望的时刻,奶奶怀着坚定的信念,忍痛送她心爱的大儿子,我的大伯赵世栋参军。刚过完1942年的春节,大伯告别了新婚不久、满脸不舍的妻子,怀揣着地下党的介绍信,毅然去参加八路军。不幸的是,伪军搜出了大伯身上所带的参加八路军的介绍信,残忍地将大伯杀害了。伪军还丧心病狂地敲诈我奶奶,索要200大洋才允许赎回大伯的尸体。奶奶没有这么多钱,只能卖地。

大伯去参军时,大拍线正怀着身孕。得知噩耗后,大伯受到了极大的刺激,精神失常。大伯母常常跑到大伯的坟前凄惨地哭喊着:“我的男人啊,你怎么不回来?”那一声声绝望的呼喊,让人闻之落泪。由于伤心过度,大伯母早产的婴儿也夭折了。那年,大伯年仅22岁,就这样英勇地牺牲了。一个原本幸福美满的家庭,也因这场残酷的战争而支离破碎。

二伯赵培基:浴血奋战,壮烈牺牲

面对大哥的牺牲,年仅17岁的赵培基心中燃烧着熊熊的悲愤之火。他强忍着泪水,亲手将大哥掩埋好。奶奶虽然悲痛万分,但眼神中却透着坚定,她眼含泪水,坚决送心爱的二儿子上战场,只为让他多杀鬼子,为他大哥报仇雪恨。国恨家仇交织在一起,我二伯赵培基毅然决然地踏上了军旅征程。二伯入伍的部队是“蓬莱独立营”,这是一支威震敌胆的英雄部队,更是人民军队十大英雄连中排名第五名的“黄草岭英雄连”的前身。

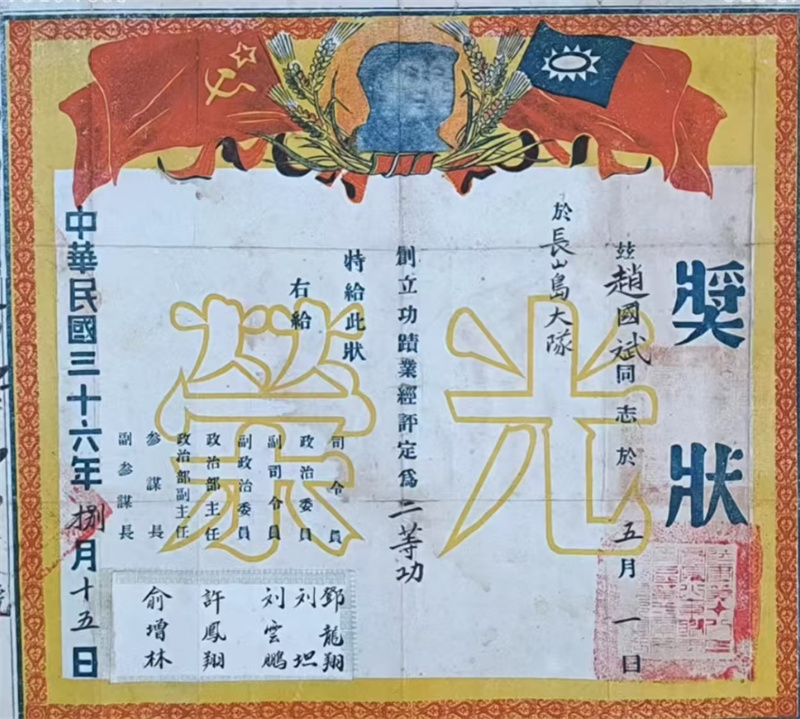

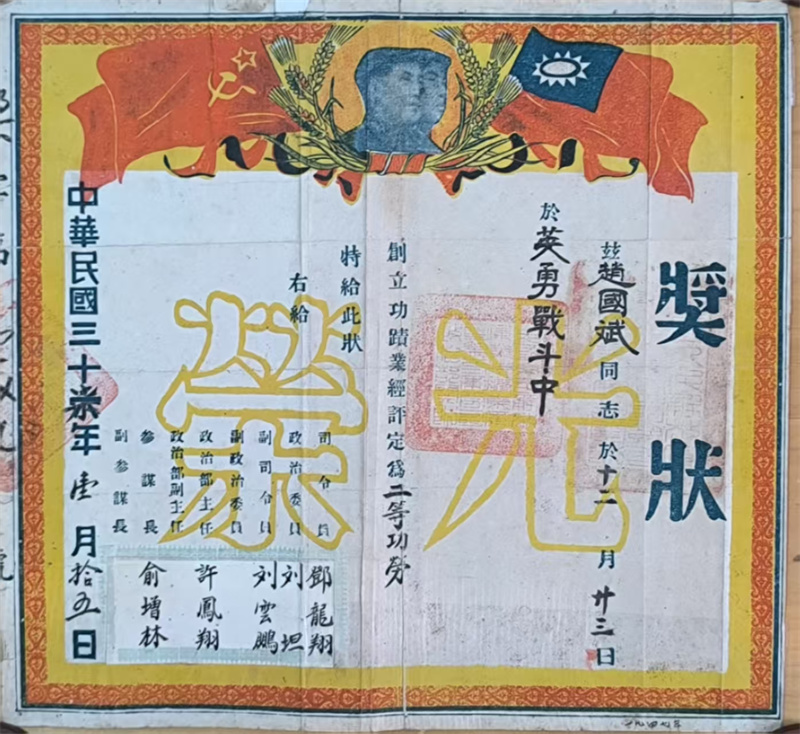

在长达6年多的军旅生涯中,二伯无数次的冲锋陷阵,每一场战斗,二伯总是昂首挺胸,第一个跳出战壕,勇猛无畏奋勇冲向敌人。从战士一步步成长为智勇双全的连长。在枪林弹雨中,二伯多次负伤,但他从未退缩,始终坚守在战斗的最前线。1947年11月,在蓬莱庙山与史家夼等激烈战斗中,二伯赵培基凭借着无畏的勇气和卓越的战斗表现,立下了二等战功。

1948年6月,解放烟台的战斗正式打响。二伯赵培基所在的部队,山东北海军分区独立一团。为了庆祝“七一”党的生日,向伟大的共产党生日献礼。团首长下达命令,让一营攻打烟台外围的转山子。这个山头由国民党一个加强连守卫,构筑了10多个坚固的地堡,形成了一道难以逾越的防线。

战前,一营长李盛带领三个连的连、排长们,趁着夜色偷偷地前往转山侦察地形,并分配了各连的任务。二伯赵培基所在的三连,肩负着最为艰巨的炸敌堡攻坚任务。敌堡经过多年经营,用钢筋水泥构筑了子母堡,外围挖有一丈多宽、一丈多深的壕沟。壕沟外还设有三道铁丝网,周围布满了树枝、乱石等障碍,可谓是易守难攻。

回到连部后,三连长赵培基积极地组织做好战前准备工作。摆沙盘作业,发扬军事民主,叫同志们发表意见怎么打?一位来自栖霞、有着木匠手艺的战士提出:“一个班负责爆破,先把乱树枝和铁丝网炸开一条通道,再由一个三人小组,用两根木头和钉子,将木头钉成十字架,把60斤重的大炸药包焊牢固定好,然后往敌堡里面捅进去,最后拉开导火线。”这个方案得到了大家的认可。

然而,战斗的过程总是充满了变数与挑战。由于战斗比原计划提前打响,敌人疯狂地进行反攻。16日的半夜时分,当三连还未赶到阵地时,敌人已将全部火力压到了三连的预设阵地上,战友们多次送炸药包都未能成功。为了胜利,为了人民,为了让红色的军旗插上敌人的阵地。赵培基连长毫不犹豫地抱起60斤重的大炸药包,冲向敌堡。用大炸药包死死地堵住了敌人碉堡射击口的机枪。“轰”的一声巨响,山崩地裂,敌人的一个加强连被全部消灭。国民党连长许绍南轻伤后被我军俘虏,地堡里的大米、衣服、武器等物资,被民兵全部抬了回来。这次战斗,赵培基所在的三连,付出了惨重的代价,共有43人负伤牺牲。赵培基像英雄董存瑞一样壮烈地牺牲了,将年轻的生命永远定格在了风华正茂的23岁。

战后,部队追认二伯赵培基为烈士。望远村的一位富农,被赵培基英勇献身的精神所深深感动,主动献出了珍贵的楠木棺材,厚葬了赵培基烈士。烈士安葬在望远村,解放后的1963年,政府相关部门将赵培基烈士的墓迁至烟台福山英山革命烈士陵园。

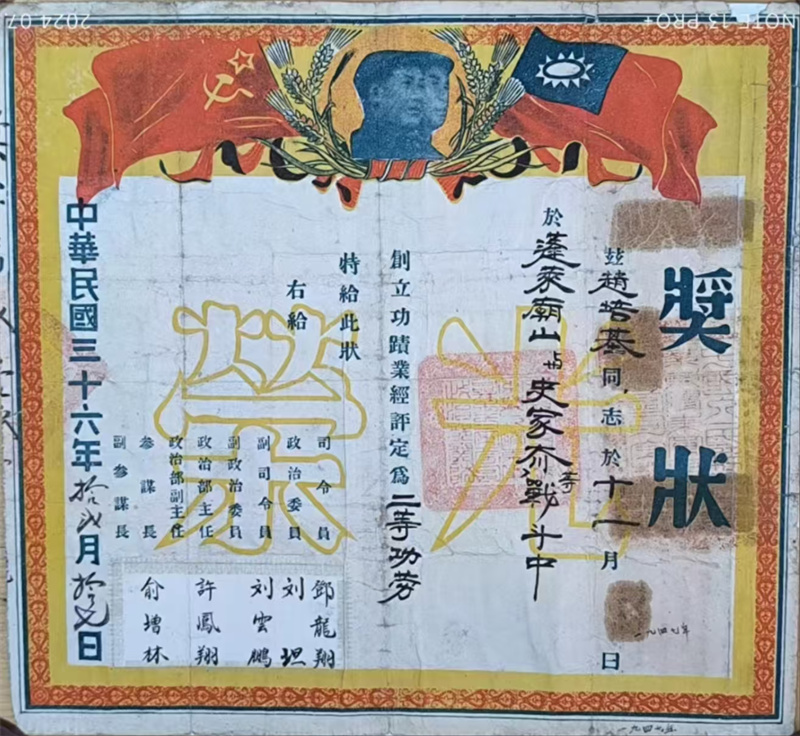

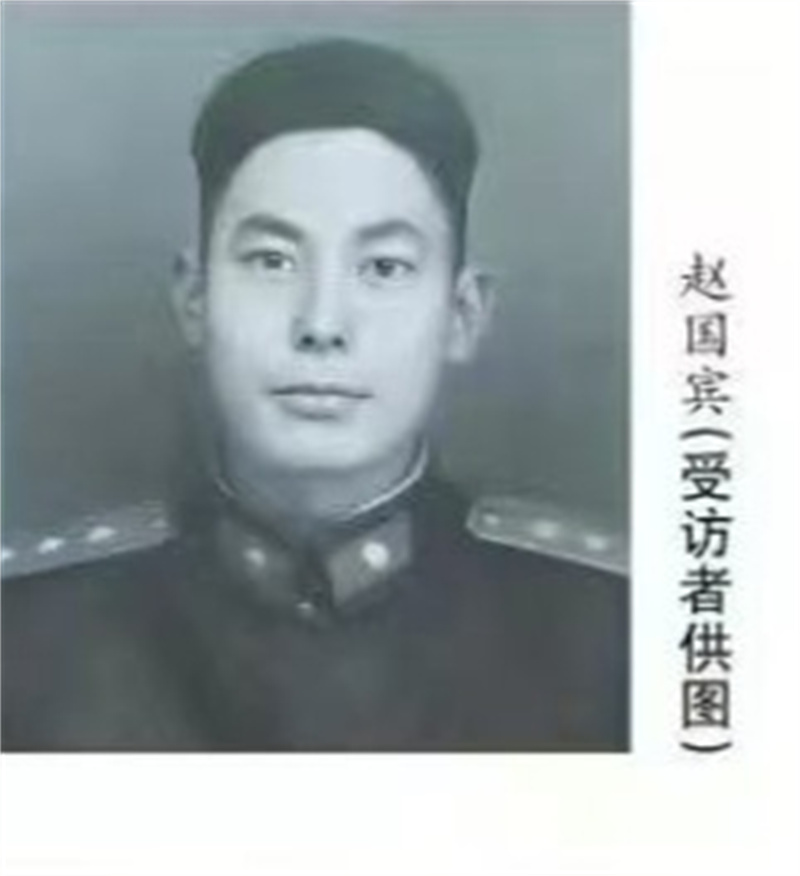

得知二伯牺牲的消息,奶奶悲痛欲绝,整日以泪洗面,最终眼睛都哭瞎了。赵培基烈士在这个世界上什么都没有留下,仅有一张二等战功的奖状,记载着他短暂而光辉的一生。二伯牺牲时未婚无后,更令人遗憾的是,连一张可以用来寄托哀思的照片都没有。为了追忆二伯烈士,我于2024年9月“烈士纪念日”前夕,拿着父亲的照片,专程从1000多公里之外的江苏无锡,赶到山东济南,请原山东省公安厅一级警督、知名模拟画像专家林宇辉警官为二伯画像。只为让烈士能够以另一种方式“回家”。

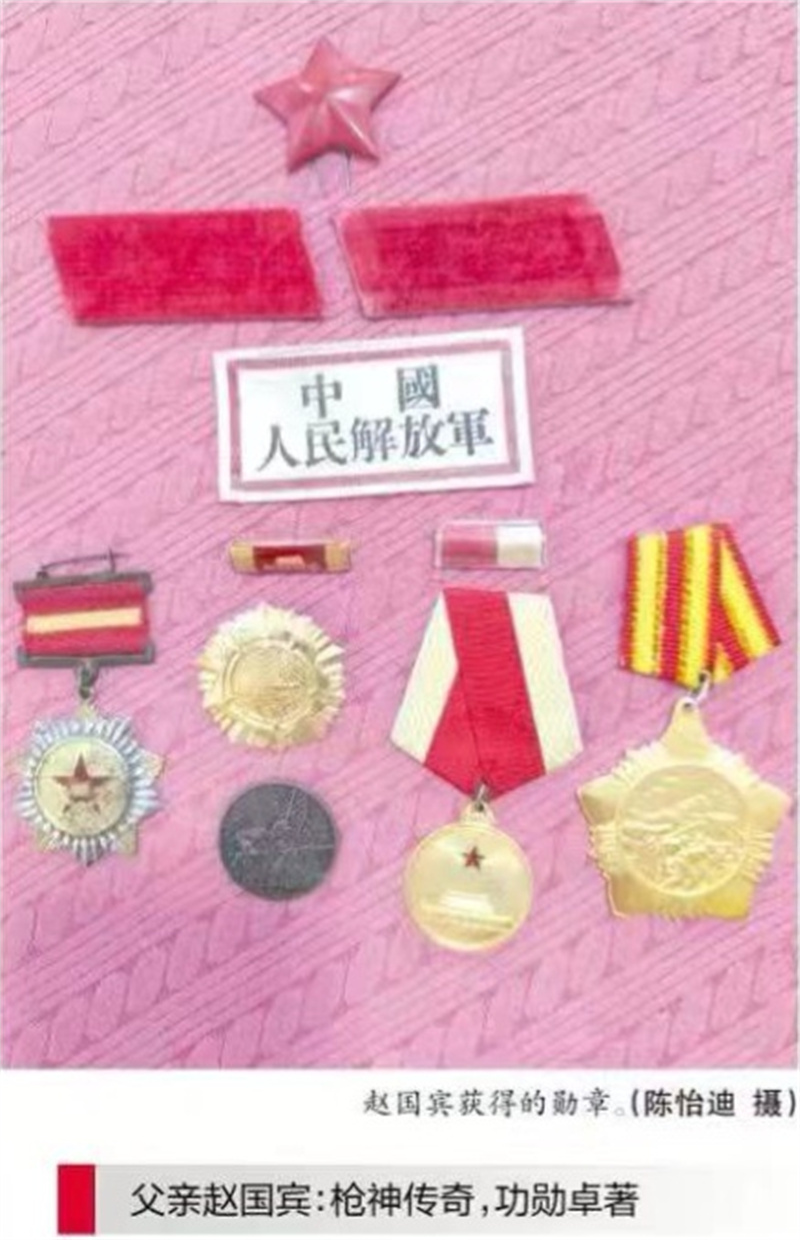

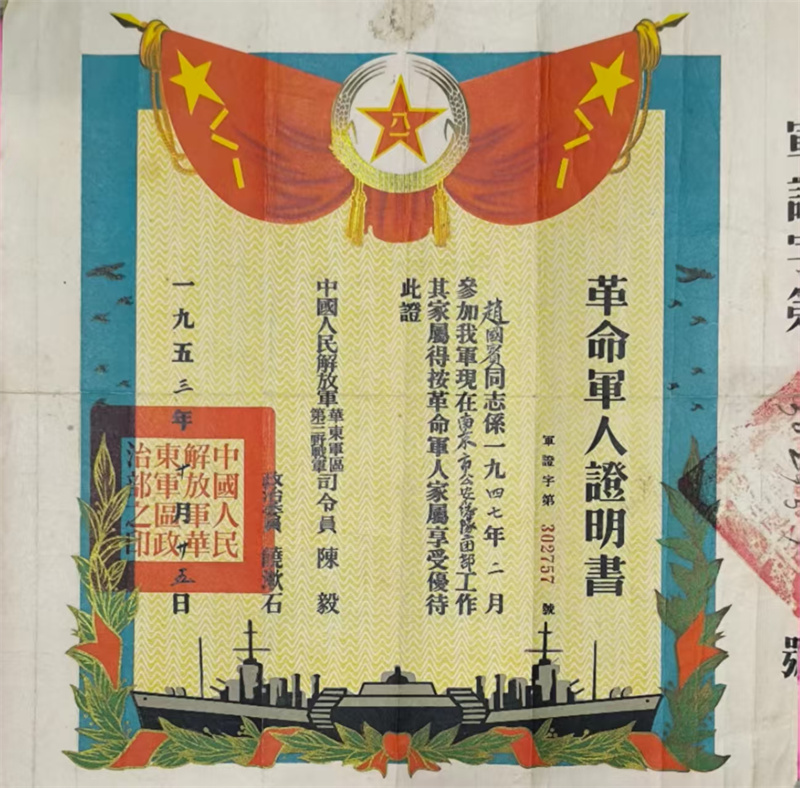

父亲赵国宾:枪神传奇,功勋卓著

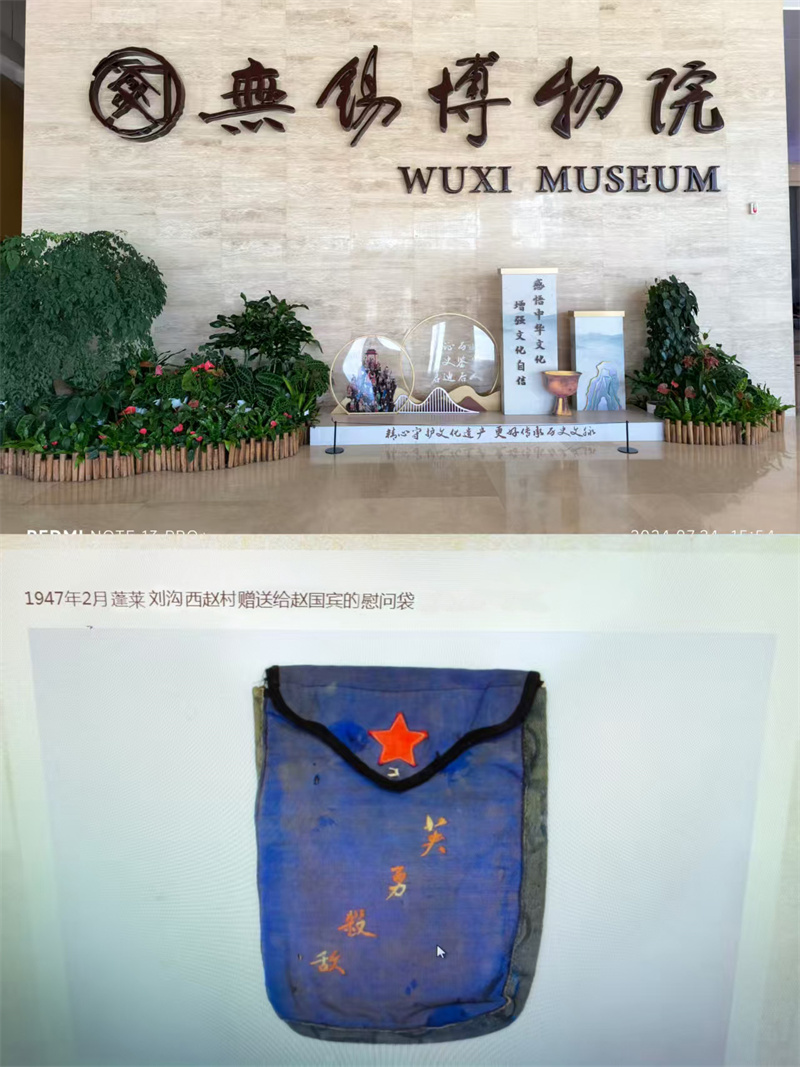

大伯已经牺牲,二伯正在战场上浴血杀敌。1947年2月,乡政府召开全乡青壮年动员参军大会。乡领导神情激昂地讲道:“国民党破坏双十协定,悍然发动内战,向山东解放军大举进攻。我们为了保田保家保饭碗,有志青年应该光荣参军。”我父亲听到这番话后,心中热血沸腾,心想:我是一名共产党员,在这关键时刻,理应带头参军。于是,父亲不仅自己第一个报名参军,还凭借着自己的号召力,带领全村30多位民兵一起踏上了参军之路。面对奶奶的担忧,父亲安慰道:“妈妈,您放心,我们部队就在村外守护着您。”此后,父亲离家越走越远,一路南征北战,直至渡江南下。

父亲参军后,被分配在山东北海军分区长山岛大队一连当战士。在山东军区组织的大比武中,父亲凭借着精湛的枪法,百发百中,成为了众人称赞的“神枪手”,并荣获二等战功。随后,在开荒劳动竞赛中,父亲同样表现出色,成绩突出。被北海军分区批准为“劳动模范”。他的先进事迹刊登在山东的《大众日报》上。

1947年7月,父亲的部队离岛到蓬莱,部队整编为北海军分区一团一营一连。在敌强我弱的形势下,我军采取了机智灵活的运动战。部队夜里频繁地行军转移寻找战机,几乎天天行军百余里,战士们都养成了扛着枪,边走边睡的习惯,在半睡眠、半清醒中行军。夜里行军时,耳朵只听见“唰唰”的脚步声,一个紧跟着一个。有一次晚上行军,走在不平坦的地埂子上,父亲不小心扭伤了左脚脖子,脚肿痛得很厉害,战友帮父亲扛枪。父亲忍着疼痛一步一瘸地仍紧跟着部队行军。

1947年11月初。驻守在蓬莱城内国民党军队到城东的抹直口村以东地区抢粮食。连长下达了“不许开枪,活捉俘虏的战斗命令”。父亲冲锋在前,英勇无畏地与敌人展开激烈战斗。巧妙地冲过敌人的封锁线,成功活捉了两名国民党俘虏,并缴获了二支步枪和机枪零件一宗,部队给父亲记二等战功。

冬季,我军由防御转为进攻。1947年12月18日夜里,天黑得伸手不见五指。在拔掉龙口(现黄县)王庄据点的攻坚战中,父亲第一个挺身而出,自愿担任爆破班长。那时,所有的战士都剃光了头,将自己的血型记在胸牌上,随时准备为了革命而牺牲。深夜23点时许,父亲一手匍匐前进,一手拎着50斤重的大炸药包,小心翼翼地向地堡运动,凭借着顽强的毅力和过人的胆量,一个箭步冲上去,成功炸掉了一个地堡。后来,在战友们的火力掩护下,父亲又一次英勇出击,成功炸毁了敌人的第二个地堡。他的英勇表现赢得了战友们的称赞和敬佩。三连长,也就是我二伯,特别地邀请父亲去三连作报告,分享如何炸毁敌堡的成功经验。父亲在报告中详细地讲述了自己的战斗过程和心得体会,受到了三连指战员们的热烈欢迎和高度赞扬。

12月21日,靳连长对父亲说:“今晚攻打鳌上据点,六班长,任命你班为爆破班。”父亲毫不犹豫,坚定地回答:“坚决完成任务!”夜里10点半左右,父亲让小沙同志首先偷袭,成功炸毁了一个外围地堡。然而,敌人从睡梦中惊醒后,立即用轻重武器向我军猛烈扫射。父亲心急如焚,大喊道:“我去炸掉它!”随即带上四颗手榴弹,抱起50斤重的大炸药包,冒着敌人密集的枪炮,时而匍匐前进,时而曲线迂回。此时正值严冬,气温骤降至零下15°C,父亲的一双手冻得红肿,疼痛难忍,仿佛被无数根针刺着。但他凭借着坚强的毅力和必胜的信念,将生命置之度外,咬紧牙关,顶着刺骨的寒风,小心翼翼地护好炸药包,艰难地向前爬行。终于,父亲将炸药包架在墙壁上,迅速拉掉导火线。瞬间,“轰隆”一声巨响,敌人的地堡被炸塌,炸药掀起的巨浪将泥土和硝烟炸上了天。父亲成功地炸毁了三个地堡,为战斗的胜利立下了汗马功劳。

然而,在回撤途中,父亲不幸被敌人的炮弹炸伤了腰椎,当场昏死过去。后来,父亲凭借着顽强的求生意志,用双手奋力爬回我军阵地。三位支前民兵发现后,立刻用担架轮流抬着父亲,一路向着后方医院狂奔。由于流血过多,父亲浑身寒冷发抖,在昏沉中,他艰难地说了一句:“冷”。一位有爱心的民兵毫不犹豫地脱下自己身上唯一的棉长袍,轻轻地盖在父亲身上,并仔细地将棉被掖好。这一小小的举动,瞬间让一股暖流涌上了父亲的心头。

到达北海军分区野战医院后,经过医生们的全力手术抢救。父亲终于脱离了生命危险。部队给父亲记二等战功一次。并评为二等乙级伤残军人。直到去世时,父亲的身体内还残留着四、五十块碎弹片。

这次攻打鳌上据点的战斗,至拂晓时分结束,我军全歼鳌上守敌。然而,李副班长为了掩护父亲而光荣牺牲。一连也付出了伤亡四十余名战友的惨重代价。

父亲从来不觉得自己是英雄,他总是谦逊地说:“我只是战争的幸存者,那些牺牲的烈士才是真正的英雄!70年的党龄和军龄,父亲一生都在践行着投身军旅、献身国防的初心。

(蓬莱老促会、党史研究中心荐稿)