胶东,是一方鲜血浇灌的红色土地;胶东, 是一部军魂铸就的壮丽画卷。1978年,为传承红色基因,赓续革命意志,烟台地委决定编撰一部《胶东革命风云录》。我有幸跟随胶东党组织发起人之一的张修己同志,走访当年胶东革命的老前辈,通过历史记忆,再现那段烽火燃烧的战斗岁月。一路之行的数月中,张老对我讲述最多的莫过于当年胶东特委书记理琪同志的革命故事。 时间已过去 40多年,我依然记忆犹新,难以忘怀,终将撰写成文,让红色血脉赓续传承。

单身赴胶东

1935年冬天,是胶东人民永远不能忘却的一个时间节点。中共胶东特委发动一场震惊齐鲁大地的“一一四”暴动。暴动遭到国民党当局的血腥镇压,胶东党组织遭遇严重破坏,特委书记张连珠等一些领导同志和大批共产党员、革命群众惨遭杀害。一时间,人心惶恐,群龙无首,革命形势走向低潮。有的人退缩了,有的人背叛了,还有更多的人等待观望。革命的前途在哪里?今后道路怎么走?人们在苦苦思索着、探讨着。

漫漫长夜,胶东人民一次次抗争,一次次失败,他们在苦闷与彷徨中寻找革命之路,呼唤领路之人。文登县沟于家村共产党员张修己同志挺身而出,把剩下的十多名党员骨干召集在一起,成立中共文登县临时县委,他被推举为临时县委书记。县委的同志认为,当务之急是与上级党组织取得联系,要求派一名领路人,尽快恢复建立胶东特委。他们先是与山东省委联系,结果没有联系上。后来,他们私下了解到西字城村有一位名叫邓汝训的共产党员在河南省委工作。心想,能否请他从河南派一位领路人来胶东,抱着试试看的态度,县委给邓汝训同志写了一封信。邓汝训很快复信。信中说,山东省委联系不上,河南省委又不能直接派人,我只能给你们推荐一位我的同窗好友。这位同志具有丰富的理论功底和斗争经验。如果你们同意,我可以安排他去。县委的同志十分高兴,当即复信,表示同意。

1936年初的一天傍晚,张修己匆匆吃过晚饭,按照预先的约定,在沟于家村头的小河沿上等候。等待的时间总觉得太慢。时间一分一秒地过去了,夜色渐渐的黑下来。就在急切而忍耐的等待中,他眼前出现一前一后两个人影,随着人影的移动,轮廓逐渐清晰,走在前面的正是西字城村与他有过联系的共产党员刘其章,不用问,后面的准是希望等待的那一位同志。张修己急忙走向前,刘其章四下扫了几眼,然后低声介绍说:“这位是王奇同志”“这位是老贴同志”。说完后,便把王奇的手提箱交给了老贴,转身返回。老贴家位于村北,为了安全,他俩绕道来到老贴的后窗,从窗户跳进屋。进屋后,老贴一听王奇讲话是河南口音,一种崇敬之意便油然而生:一个外乡人,能单身一人赴胶东,领导革命工作,实属不易。二人一见如故,没有多说几句客套话,就扯入主题。老贴滔滔不绝地汇报起胶东党组织的党员人数、历届特委的领导者,特别是“一一四”暴动失败的原因及失败后的惨重状况等等。从此,王奇就融入这个家庭,与老贴亲如兄弟,同吃一锅饭,同睡一铺炕。

其实,王奇就是理琪,老贴就是张修己。理琪同志本名游建铎,1908年出生于河南省太康县游庄村的一个大户人家。1925年,在开封读书时他加入了中国共产党。不久便离开学校回到家乡,发动和领导当地群众开展反帝反封建斗争。1926年,他考入冯玉祥将军举办的西北军无线电学校。毕业后成为一名报务员,利用这个身份活跃在看不见的战场上,秘密联络士兵和群众举行武装暴动,鼓动国民党二十六路军的官兵参加宁都起义,后被敌人发觉,他随即离开了国民党军队,来到了中央苏区。在苏区,充分利用他的一技之长,为我党我军的无线电通讯事业作出了重大贡献。1934年,他被派往上海从事党的地下工作。1935年,上海的党组织遭到敌人的破坏,他与党组织失去联系,在苦苦的寻找和等待中,突然发现报纸上刊登的一则“胶东赤匪猖獗”的报道,眼前一亮:胶东是投身革命的大舞台、大战场,是一个革命者应该去的地方。恰在这时,不知是机缘巧合还是风云际会,邓汝训寄来一封信,请他到胶东开展革命工作,正中下怀。按照邓汝训指定的路线,他即日便单身奔赴胶东。

第四届胶东特委临时会议遗址

铁肩担道义

没有调查就没有发言权。理琪同志来到胶东,他脱下长衫,穿上农民服装,与县委的同志一起深入群众了解情况,经常趁着漆黑的夜晚,冒着生命的危险,翻山越岭,走村串户,着手恢复党的各级组织,重新聚集革命力量。他身体瘦弱,患有严重胃病,经常饿着肚子坚持工作。但他还是挤时间调查研究、看书学习,把《社会发展史》和《唯物辩证法》两本书熟读于心,并经常用通俗易懂的语言讲解给周围的同志听,努力提高大家的马克思主义水平。审时度势,蹄疾步稳是理琪同志的一贯作风。“特委”是胶东人民的光亮所在,希望所在,重任在肩,使命光荣。在条件具备、时机成熟的情况下,他果敢而勇毅地提出,成立中共胶东临时特委,他被推举为临时特委书记。理琪同志受任于革命低潮之际,奉命于斗争危难之时,铁肩担道义,辣手著文章。他与特委的同志全面认真地分析和看待全国及胶东的斗争形势、发展趋势,客观公正地总结和认识 “一一四”暴动的重大意义、失败教训。他指出,失败的原因既有客观因素、也有主观因素;既有战略问题、也有战术问题。革命斗争发动起来后,首要任务不是举行暴动,而是扩大队伍,强化武装,壮大革命力量。充分利用胶东山区、丘陵相间的自然条件,开展游击战、山地战、破袭战、持久战,打击敌人,强大自己,变不利为有利、变失败为胜利。依据当时当地的实际情况, 经过反复考量后,理琪同志起草了胶东特委《给各级党同志的一封信》,洋洋万言,提出了胶东革命的行动纲领、斗争策略、前进方向。特别是注重党的建设,对党内存在的盲动主义、分裂主义、自由主义、领袖主义、右倾主义等不良倾向,进行严厉的批评教育。强调指出:“一个先进阶级的分子决不能和一般群众相同,他必须以无产阶级的利益为前提,对于维持党的纪律应规定几条原则的办法:(一)行动浪漫者应严格的批评;如有行动浪漫妨害党的工作者,应将其工作立即停止,留党察看。(二)泄露党的秘密者,如处于无意应严加警告,停止其某项工作;如故意泄露,使党部分遭受危险者一经查出,立即开除。(三)不注意秘密工作者,一意蛮肆,不接受批评者,应停止其工作,留党察看。(四)在党内故意发表反党之言论,应立即开除;阴谋破坏党及危害同志者,一经发觉当施以最严之裁判。(五)故意怠工或发生动摇之现象者,应更调或停止其工作”。

理琪撰写的《给各级党同志的一封信》

没有革命的理论,就没有革命的行动。《给各级党同志的一封信》字里行间充满了马克思列宁主义的思想观点,成为胶东党组织的一个纲领性文件,饱含着革命的智慧、斗争的勇气、坚定的意志、奋进的力量,是重振斗争精神的宣言书,是扩大武装力量的播种机,是推动革命发展的定盘星。从此胶东党组织在理论指导下的革命斗争,步步深入,节节胜利,彰显理论联系实际、思想指导实践的伟力。直到理琪牺牲后,胶东特委又加印了《给各级党同志的一封信》,用以指导新的斗争,充分显示出这封信弥足珍贵,历久弥新。

1936年秋,胶东的革命形势更加严峻,敌人丧心病狂、烧杀抢掠,到处搜捕杀害共产党员和革命群众。为了特委的安全,同时又考虑到兼顾城乡两方面的工作,经研究决定,理琪和特委机关一并迁移到烟台市区。他以读书为名,隐蔽在烟台毓璜顶北麓的省立烟台中学,开展党的秘密工作。此时,中共北方局已派吕志恒同志来到烟台,他设法与胶东特委取得了联系。根据北方局的指示,将中共胶东临时特委与烟台工委合并为胶东特区工委,理琪同志任书记,吕志恒同志任副书记。至此,与党中央一度失去联系的胶东党组织开始接受北方局领导,并理顺了各地基层组织关系。在上级党组织的指导下,胶东的革命工作迅速出现新局面。

烈火炼真金

形势依然严峻,斗争日趋残酷。1936年12月,由于叛徒告密,胶东特工委遭到严重破坏,理琪同志被捕入狱。在监狱里,敌人将他的两根拇指用细皮条拴住吊在梁上,一边拷打一边审讯,他咬紧牙关一字不吐,始终坚守党的秘密。当敌人用死来威胁他的时候,他大义凛然慷慨陈词,痛斥反动派的滔天罪行。敌人无计可施,便把他押赴济南,关押在高等法院看守所。敌人再次毒刑拷问,他毅然坚贞不屈,严守党的秘密。理琪同志在狱中为了以明其志,写下了一首特别的诗,命名《铁诗》:“铁躯铁棂披铁索,铁棂铁索奈何我?铁骨铮铮铁索断,铁鹰展翅铁窗破。铁人铁肩负道义,铁臂挥刀斩恶魔。铁流汇成铁长城,铁血装点锦山河。”这首《铁诗》,是他革命精神的生动写照,显示出他视死如归的革命斗志,迸发出他永不熄灭的理想之光、信仰之力。

革命者处处有战场。在济南狱中,理琪同志与在押的十多名共产党员取得了联系,组成狱中党支部,由赵建民同志任支部书记,姚仲明同志任宣传委员,理琪同志任组织委员。他们将狱中的共产党员按牢房分成几个党小组,与国民党当局开展针锋相对地狱中斗争,要求提高伙食标准和改善卫生条件;允许他们阅读报纸和有关书籍等。

1937年,“七七事变”爆发,在四万万同胞生死攸关的时刻,狱中党支部决定,发动狱友,捐款抗日。看守长知道后,凶狠地说:“抗战有国家,关你们监狱犯什么事”。“监狱犯也是中国人,保家卫国是每个中国人的天职。如果亡国了,包括你们都要沦为亡国奴。你们若是不答应,我们就绝食,并把绝食省下来的费用一道转交抗日将士”。理琪同志铿锵有力的话,点燃起炽热的斗争烈火。同志们高呼“捐款抗日是我们的权力,不同意就绝食”。当天,绝食开始。狱卒把饭菜摆在门口,没有人去闻一闻。一天、两天,绝食斗争在继续着。到了第三天,在联合抗日的强势逼迫下,国民党当局不得不让步,被迫答应了一些条件,取得了绝食斗争的伟大胜利。

“七七事变”后,斗争形势出现了新的转机,山东党组织利用联合抗日的口号,多次与国民党山东省政府主席韩复渠交涉,迫使他释放所有在押的共产党人。这年 11月,理琪被释放,他带着山东省委的指示,重返胶东领导抗日斗争第一线。

抗战起风雷

理琪同志出狱后,立即回到沟于家村,在胶东特委临时会议室——张修己同志的家中召开特委扩大会议,传达了省委指示,分析了当前形势,成立了新的胶东特委,理琪同志任书记。会议决定在天福山举行抗日武装起义。起义部队以“一一四”暴动后保存下来的武装力量为骨干,建立一支由共产党独立领导的胶东人民抗日武装。

天福山,位于文登县城东二十公里,群山环绕,层峦叠嶂。理琪同志不顾身体虚弱和疲劳,同特委的领导同志一道投入紧锣密鼓的筹备工作。大部分同志深入到各地,发动群众、组织群众,参入起义;张修己同志去昆嵛山联系红军游击队,传达胶东特委的有关指示;张玉华、宋澄、王台等同志赶写标语、传单;张修己之弟张修竹等家人昼夜忙碌,加紧筹划供给。从部署到起义,前后只有九天时间。

1937年 12月 24日清晨,在理琪同志的带领下,胶东特委的几位领导同志便登上天福山。天福山很肃静,偶尔传来几声狗叫。头顶上稀疏的晨星闪闪烁烁,山脚下村庄的灯火忽明忽暗。大家心里极不平静,想起肩负的使命,看到即将展开的斗争,人人心里都揣着一把火。天刚拂晓,于得水、柳远光等带领的红军游击队雄赳赳地从昆嵛山赶来。金牙三子、柏希斌以及其他起义同志,也都冒着凛冽的寒风从四面八方陆续赶到,大家见面后,谁也不说话,彼此只是庄严的点一下头,或者使劲握一下手。

天大亮,火红的太阳从东方升起,映照得天福山格外庄重肃穆。在悲壮的国际歌声中,起义仪式正式开始。理琪同志首先代表特委讲话,他慷慨激昂地说,日本帝国主义正在大举进攻,掠我国土,杀我同胞,中华民族处于危急关头。根据山东省委的指示,“山东省人民抗日救国第三军”今天正式成立。在他的庄严宣告中,一面绣着银色大字的军旗高高竖起,迎风招展,飘扬在天福山上空。人们站在军旗下欢呼雀跃,“打倒日本帝国主义”“中华民族万岁”“中国共产党万岁”的口号声响彻山谷,震撼大地。

根据特委的决定,参加起义的全体同志,编为山东省人民抗日救国军第三军第一大队,于得水任大队长,宋澄任政委;第一大队下设三个中队,一个宣传队。当时,理琪同志特别强调,一大队不仅是一支先遣战斗队,更是一支武装宣传队。这支部队的所有队员是经过战斗洗礼的红色种子,要扎根群众中生根发芽、开花结果,铸就党和人民的强军之魂。起义结束后,于得水把队伍集中起来,宣布了部队纪律,按照特委的统一部署,他带领队伍向西挺进。从此,拉开了胶东抗战的序幕。

风雷动,旌旗奋。起义成功后,特委领导踔厉奋发,笃行不怠,将抗日烽火燃遍胶东大地,以武装宣传队的名义,深入各地,继续发动群众,扩大武装力量。理琪等领导同志率先来到威海卫。这里是胶东半岛的重要军港,是兵家必争之地,地位险要,形势复杂。国民党威海当局及驻军,处于战降不定的混乱局面。理琪同志就利用他们之间的不同立场,区别施策,分化瓦解, 对倾向抗战的专员孙玉玺争取他的支持;对左右摇摆的海军教导队迫使他们保持中立;对亲日派的警察局长郑维屏给以坚决打击。经过深入细致的筹划,“三军”举行了威海武装起义,打开威海专员公署的军械库,取出大批枪械弹药和辎重,逮捕了勾结日寇的商会会长乔仁廷。郑维屏见势不妙,率部溃逃。起义部队在专员公署旧址召开群众大会,举行庄严的升旗仪式和浩大的游行示威,山东人民抗日救国军第三军的军旗在威海上空高高飘扬。

威海起义后,不但扩大了党和“三军”的影响,而且壮大了武装力量。为加强党对军队的绝对领导以及适应部队不断壮大的需要,特委将“三军”一大队改编为两个大队;建立了司令部,成立了军政委员会,理琪同志任司令员和军政员会主席。抗日烽火好像在有意考验和锻炼这支年轻的战斗队。1938年 2月初,日军占领了牟平城,建立伪政权。得知这一情报后,理琪同志召开紧急会议,决定攻打牟平城,并由他亲率部队投入这场战斗。

兵贵神速。2月 12日下午,部队从文登出发,踏着深深的积雪,徒步上百华里,于第二天拂晓到达牟平城郊。兵分三路,其中,理琪同志率领主力,从正面进攻。由于战前派便衣进行了侦查,并安排了内线接应,再加上敌人事前没有戒备。当城内城外的枪声响成一片时,敌人乱作一团,根本来不及挣扎和反抗,成了瓮中之鳖,束手待擒。伪县长、伪公安局长、伪商会会长、维持会长等七十余人被俘,缴械枪支百余支。根据群众的呼声,将伪县长宋建武等几个首要汉奸就地惩处,其余俘虏大部释放。部队速战速决,旗开得胜,迅速撤出牟平城,来到城南二三里的雷神庙,稍作休整,研究下一步的行动计划。

战斗还在继续。中午时分,烟台驻守的日军得知我军攻克牟平城,由空军配合,纠集大量兵力乘汽车向牟平扑来。下午一点多钟,敌人包围了雷神庙。正在大厅开会的理琪同志听到报警后,随即掏出匣子枪冲到院子里,向敌人开了第一枪。接着,四周的敌人接上了火。在这危急时刻,理琪同志沉着镇定,命令大家立即占领正殿、东西两厢和南大厅,组织火力封锁庙门和窗口。日军的机枪架在庙门外向里猛烈扫射。经过几个小时的激战,部队打退敌人多次进攻。下午三时许,日军穷凶极恶地发起总攻。东西两厢和南大厅被打着了火,瞬间雷神庙变成一片火海。将士们奋勇抗敌,视死如归,几位同志不幸负伤、牺牲。理琪同志身负重伤,继续指挥战斗。他坚定的喊道“同志们,占住墙脚,誓死抵抗!我们要准备流尽最后一滴血!”就在这时,又一颗子弹打中了他的腹部,鲜血直流。他一手捂着伤口,一手拿着手枪,断断续续地说:“同志们,坚持—节约—子弹!”天黑时,我外围部队赶来支援,在内外配合下,部队胜利突围,理琪同志却壮烈牺牲,他的人生定格在 30岁,青春年华多壮志,浩气长存留人间。

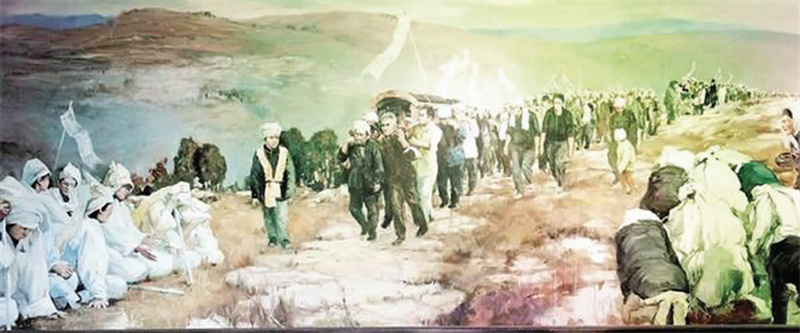

百姓迎送理琪的灵柩

英灵守山河,军魂铸盛世。理琪同志亲自创建、率领的“山东省人民抗日救国第三军”诞生以来,攻城拔寨,所向披靡,打响了胶东抗战第一枪。“三军”烽火中诞生,斗争中成长,在抗日战争、解放战争、抗美援朝战争中,横扫千军如卷席,是一支战斗之师、英雄之师、胜利之师。从战争年代走到今天,已扩编为 27、41、31三个集团军。军营内至今设有昆嵛山路、天福山路、胶东路等,他们亲切地把胶东作为自己的“老家”,把胶东人民称作自己的亲人,把昆嵛山称作部队的“根”。胶东军魂,气贯长虹;理琪英灵,光照千秋!

天福山起义纪念馆内的理琪雕像

烟台市栖霞英灵山上理琪烈士墓

作者简介:赵培策,曾任职市委研究室,市农委副书记,市农业局副局长、调研员。多次参与胶东革命史研究并编纂成书。