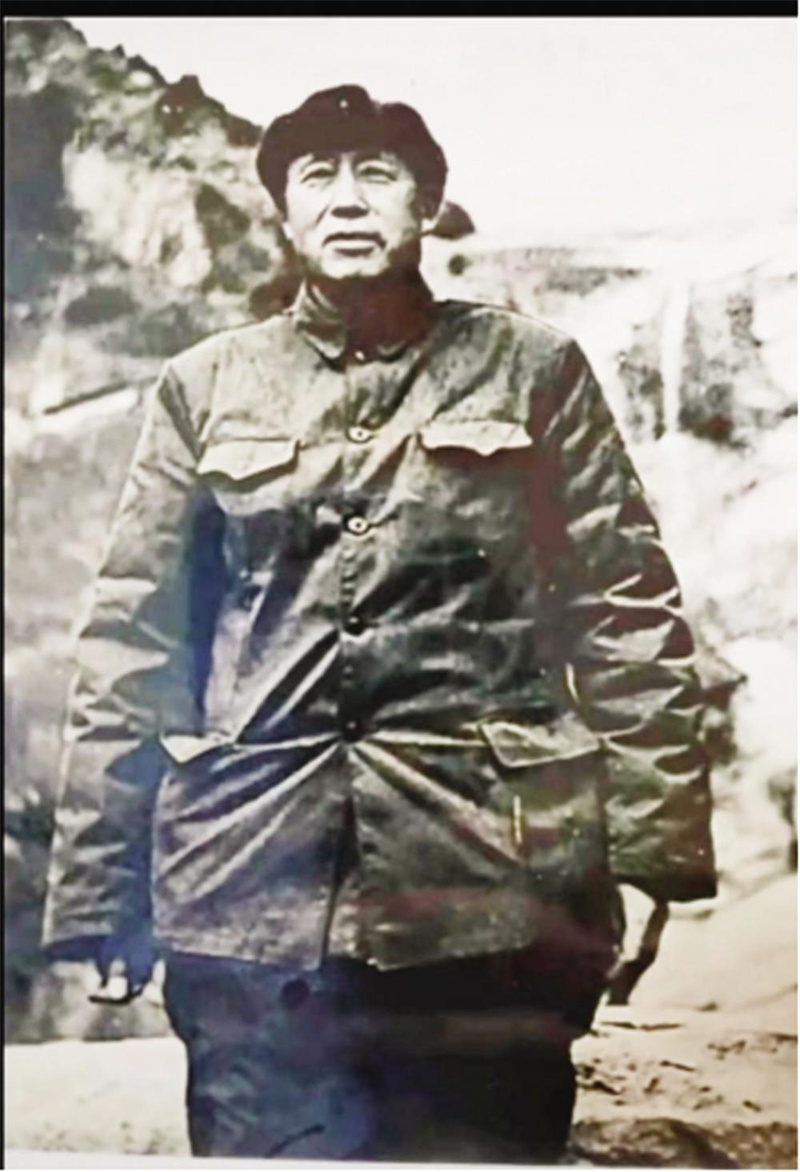

江风在海阳战场泊村。

江风的全家福。

江风与夫人张艾英。

江风,现代作家,抗战中参加八路军胶东部队,从事宣传工作,从1931年开始发表作品,从事论文、电影剧本、多幕剧剧本、歌剧剧本等创作,且多次获奖。1946年任《胶东大众》主编,1986年,江风创办了民办鲁迅艺术学院,培养了一大批作家和艺术家。

少年才俊 投笔从戎

1915年3月出生的江风,本名王桐勋,笔名硬夫,后改为江风,是栖霞县臧家庄镇泉水东店人(现划为福山区),中国作家协会会员,中国戏剧家协会会员。

江风的父亲王忠汉是晚清秀才,民国时期是村里的小学教员,江风的哥哥王伯洋读书非常优秀,很早就去了济南红十字会工作。江风初中毕业后,王伯洋把他接到了济南,用自己微薄的工资供江风读完了高中。

江风酷爱读书,1931年,他开始创作小说和散文,作品发表在济南和上海的一些报刊上。

1937年抗战爆发,江风目睹了日军的侵略罪行,不愿做亡国奴,毅然投笔从戎。1938年5月,江风参加山东人民抗日救国军第三军第二旅,1939年2月加入中国共产党,后任五旅政治部宣传干事,一面负责编辑《突击》综合刊物以及《军人周报》《斗争》《大众报》《军人生活》等党刊的编辑工作,一面从事文学创作工作,许多文章发表于报纸和刊物上。

江风的战友、戏曲作家马少波曾回忆:从1938年到1950年间,在中国共产党的领导下,无数文化工作者为了人民的解放事业,战斗在胶东半岛上。他们一手执笔,一手持枪,配合人民军队,为开辟抗日根据地,建设解放区,贡献了力量——江风就是其中的一员。

1942年9月1日,胶东联合出版社出版的《抗战四年来的八路山纵五旅》中,记录了山东人民抗日救国军第三军四年来在山东纵队司令部政治部领导之下,同敌伪和投降派苦战了无数次,粉碎了日寇投降派的配合扫荡与夹击的事迹。书中收录了江风的《胶东八路军的诞生》《燃起胶东抗战的第一把烽火》《夜袭掖县城》《高格庄战役》《孟格庄战役》等多篇文章。

情系海阳 多难立人

海阳县战场泊村,是一个安静又祥和的村庄,因传奇名将许世友而名声大振。1942年7月到1945年8月,许世友将军领导下的胶东军区机关曾四次驻扎于战场泊村,组织、领导当地民兵和群众展开了英勇的抗日斗争。

1942年7月1日,八路军胶东军区在海阳县朱吴村成立,后军区机关迁至战场泊村。至1945年8月,许世友领导下的胶东军区机关多次长时间驻扎于该村。

1943年,江风调到海阳县工作,任胶东文协研究部副部长兼文工团副团长、胶东新华书店编辑部主任。

江风的爱人张艾英是栖霞县亭口镇解家口村人,结婚后居住在臧家庄镇泉水东店村江风的老家。1938年,长子江达出生,1942年,长女江洪出生。江洪未满月时,张艾英独自带着两个孩子在家中,其他人都下地干活去了。一队日本鬼子和伪军进村挨户搜查抗日人士,在江风家搜到一张国军军官的照片,逼问与张艾英是什么关系,张艾英谎称是来邻居家串门的一问三不知,日本鬼子翻腾一阵便走了。

因为江风1938年就参加了共产党抗日队伍,担心坏人告密,张艾英只好带着两个孩子逃到解家口村父母家里。

江风回到解家口,找了一栋闲房子安排他们母子住下,后来张艾英当选村妇救会主任,又经原北京市委书记林乎加夫人王顾明的介绍加入了共产党。

当时亭口镇是牙山抗日根据地的边缘,解家口遭受过几次日军扫荡,极不安全。江风在海阳的工作稳定后,决定将爱人和儿女接到海阳生活。江风的津贴少,养不起一家人,日军又经常对抗日根据地扫荡,只好先把女儿江洪留在解家口村由岳母照顾,把爱人和5岁的儿子江达接到了海阳县的一个小村里。

当时江风的工资很低,工作又忙,没有时间照顾家庭,张艾英一边拉扯着两个孩子,一边自力更生自己种地。她发黄豆芽、绿豆芽卖,起早贪黑做豆腐卖,卖不掉的自己吃,以至于江达后来都不再想吃豆腐。日军经常进村扫荡,张艾英和江达在地洞里,多次和日军玩“捉迷藏”,幸而每次都安全躲过劫难。

1945年,张艾英又生了一个男孩取名顺亮,但因为条件恶劣,顺亮不到两岁就得白喉夭折了。后来江达和江风的同事都得了脑膜炎住进医院,那位同事经抢救无效去世了,江达活下来却留下了头痛的后遗症。

1946年,江风担任《胶东大众》主编时,才将爱人和儿女搬到了战场泊村。这个村约有二百多户人家,村后一座小山,村前一条公路和一条河,他们找到一个小院住下来。江风忙于编辑部的工作和抗日剧本的创作,张艾英则种着几分地拉扯着孩子们过着拮据的生活。

1947年,蒋介石发动内战,重点进攻山东解放区。开始我军寡不敌众实行战略转移,军队退守到海阳县一带。《胶东大众》编辑部租了两辆马车,载着社长和主编两家家属向海边方向转移,当时张艾英怀孕处于临产前阶段,到达海边一个山村,在炮声隆隆中生下了二女儿江玉梅。没过多久,我军开始反攻,在莱阳县消灭了蒋军主力,他们一家又返回了战场泊村。江达在此上小学,参加了“儿童团”。江风在编辑部的工作,属于保密内容,因此他从不对家人提。

胶东风云 激情岁月

马少波曾回忆说:“胶东文化协会在抗日战争初期成立,到解放战争结束时,完成了它的历史使命。”1943年,胶东文协成立了组织部、编辑部、研究部。组织部部长由韩蠡兼任,马少波担任编辑部部长,罗竹风担任研究部部长,江风任副部长,同时开始了戏剧创作。

江风的第一个剧本是独幕话剧《及时雨》,发表在《胶东农村戏剧集》第一集上,由胶东文工团和一些农村剧团演出,受到观众的好评,不久获得胶东第二次文艺竞赛独幕话剧第一名。有人在《胶东大众》上撰写评论文章,认为江风的戏剧充满了田园风味,接地气,观众非常喜欢。

后来江风又陆续创作了独幕话剧《救救俺》《活着》,京剧现代戏《姐妹俩》等,都载于《胶东农村大众报》上,并且都由胶东农村剧团演出。

1944年9月,胶东文协的文艺实验剧团与评剧团合编为胜利剧团,马少波兼团长,江风兼副团长。1945年6月,胶东文协举行冬学模范代表大会,召开胶东文化界第二届代表大会,改选了胶东文化协会领导机构,江风被选为常务委员。

《胶东大众》是抗日战争和解放战争时期中共胶东区委宣传部主办的机关刊物,1941年1月15日创刊,1945年1月第26期后,因编辑人员分散下乡而停刊。1946年1月复刊(总第27期),改为半月刊,江风任《胶东大众》主编、胶东文协会长等。1947年8月15日总第63期出版后,为适应时局和应读者要求,停刊改版为《胶东文艺》。此后江风调任胶东文协任副会长,他们一家又搬到莱阳城附近的一个山村,张艾英被安排到食堂工作,把大女儿江洪从老家接了过来,一家人终于团聚了。

青岛纪念 成果丰硕

1948年青岛市解放,江风被任命为青岛文联副主席兼党组书记,全家又搬到青岛市。

江风长期扑在工作上,积劳成疾,患了心肺病,每天吐血,所以在1949年胶东区干部南下时,江风没有跟着部队南下,留下来养病。这期间,他带病创作了剧本《姊妹泪》,三幕五场,由烟台日报社出版单行本,由胶东公学、青岛话剧团演出,获得观众的一致好评。

据江风手稿记录,《姊妹泪》是单行本,掖县档案室保存了一本,他自己家里保存了一本,但缺了最后一页。独幕话剧剧本《及时雨》获胶东文艺竞赛第一名,他自己曾抄录了一本;《活路》《救救俺》,他收藏着剪报。这些原始资料在“文革”时遗失一大部分,随着江风夫妇的离世,儿女又不在身边,大部分资料已经遗失。

1951年,江风执笔,李福顺、高玉铭等参与集体改编的扬琴戏《小二黑结婚》(赵树理小说),由青岛文工团演出,受到观众的热烈欢迎,连续演出二百余场,青岛电视台多次重播。

这期间,江风又创作了多幕话剧《生死同心》,由青岛文工团演出,这个版本早已遗失。由江风执笔,张文臣、张金铭、于桂芳等集体创作的京剧《豺狼行》、扬琴戏《害人的九宫》载于《山东文艺》。江风又组织青岛文联将扬琴戏《梁山伯与祝英台》改编成京剧,由青岛京剧团演出,观众好评如潮,可惜这些剧本都已经遗失。江风创作的三幕五场话剧《互助组》,由曾为《解放区的天是明朗的天》作曲的著名作曲家陈志昂谱曲,由胶东文工团演出,获得了山东文艺创作三等奖,遗憾的是剧本在1967年遗失了。

青山常在 初心不改

1952年,江风从青岛调到上海,任华东局文化部电影处处长,全家人跟着一起搬到了上海。

1954年底,江风由上海调到北京文联创研部任主任,同时任中国评剧院文学处处长,一家人住在中国戏剧研究院南和苑,与韩蠡、马少波的母亲住在一个大院。

江风开始了废寝忘食的评剧创作,与高琛、薛恩厚等集体创作戏曲,改编了评剧《三里湾》,中国评剧院演出,中国剧协戏剧出版社出版单行本。该剧观众反响很大,受到中央文化部负责人钱俊瑞的多次表彰,被列为1958年国庆献礼剧目进行演出。著名戏剧家张庚在《人民日报》上撰文评价,给予充分的肯定和鼓励。《袁天成革命》由江风和高琛改编,中国评剧院二团演出,北京宝文堂书店出版,皆获观众好评。

江风编剧的河北梆子《呼延庆打擂》,由北京市青年河北梆子剧团演出,还拍摄成了电影,受到观众的热烈欢迎,在北京先后演了五百余场,场场皆满,深受欢迎和好评,不少电影院一天排映十几场,场场爆满仍不敷需求,被评价为“编剧好、导演好、摄影好、表演好”,列为首都国庆献礼节目,参加了国庆献礼演出,后以李宝林的名义整理,江风加工改编,由中央电视台播放,马少波曾在《北京晚报》上给予高度评价。

1962年到1964年,江风又被调到北京河北梆子青年剧团任协理员,后到北京市文联任副秘书长。当时江风的工资是12级,上级要把他的工资调到11级,他说:“我不需要,12级已经够花了。”

1979年,江风加入中国作家协会后,又相继创作了电影文学剧本《并蒂莲花》《生命》《春兰》等,歌剧剧本《石姑岭》《挂红灯》等,短篇小说《伟大的收获》《生死同心》等文学文艺作品20多部,曾获“北京市老有所为精英奖”,叙事诗《许淑明》获胶东第三次文艺创作竞赛一等奖。当时《春兰》已经由济南市委宣传部通过,要拍成电影,但因资金短缺,一直未开拍。

红色家风 薪火相传

1986年,江风用他一辈子攒的五万元,创办了民办鲁迅艺术学院,资金不足时还向子女要钱。鲁迅艺术学院开设的课程很多,有绘画班、创作班、戏曲表演班、影视表演班等,还专门请一些著名演员来上课,培养了一大批作家和艺术家。

据江风的侄子王成祖回忆,江风每次回到臧家庄镇泉水东店(原栖霞县,现在划归福山区),给老家人带的礼物都是精神食粮——书籍,给兄弟姊妹捎的是《雷锋》,要求弟妹多学习雷锋精神;给晚辈捎的全是英雄故事的小画册,并要求侄子们好好读书,更要学习英雄的精神。

江风一辈子不会骑自行车,上班都是坐公交车。20世纪80年代,上级要给他配一辆军用212吉普车,他坚决回绝,说配一辆吉普车,一是浪费油钱,二是还得配一个驾驶员,浪费国家的工资。直到离休,他都是坐公交车去上班。

江风一生都在为党和国家奉献。他艰苦朴素,一件衣服穿十几年,破了就叫爱人补一补。他一辈子舍不得为自己花一分钱,但在事业和帮助同事上,花多少都舍得。《金光大道》的作者浩然,当时是从农村来到北京文联的,家中孩子多,爱人又没工作,生活较困难,江风一直资助他生活费;工人出身的诗人李学鳌,也常年受到江风的补贴。

江风极少在子女身上花钱,也没有安排任何一个子女的工作,他的七个子女凭着自己的努力分别考上了军校,在各个领域为国家作贡献。遗憾的是,江风的子女大都与父母聚少离多,江风工作上的事情他们知之甚少。

1988年,江风被查出肺癌晚期,做了手术出院后,又投身到工作中。1992年12月30日,江风病逝。

江风的著作存世不多,胶东新华书店负责出版业务前后仅有四年多时间,且当年由他编辑出版的革命书刊原本就印量稀少,历经岁月沧桑世事更迭,“红色文献”就更为稀有。现在住在龙口的江玉梅手中只有两页江风的手稿《我的戏剧创作情况》,记录和总结了他从1931年开始创作的小说、剧本的成果。

郭沫若曾称赞:在紧张的斗争中,“素材就是杰作”,江风在战争年代为胶东文化工作的蓬勃发展作出了不可磨灭的贡献,在社会主义建设时期,他又成为文化工作中的得力骨干,为革命文化事业作出了新的贡献。他自费创办的鲁迅艺术学院,培养了一大批思想进步的文艺青年,他留下的文章和剧本,是胶东红色文化研究的一笔宝贵财富。