清华大学校园内的清华英烈纪念墙

《抗战英魂录》刊登的吴新之照片

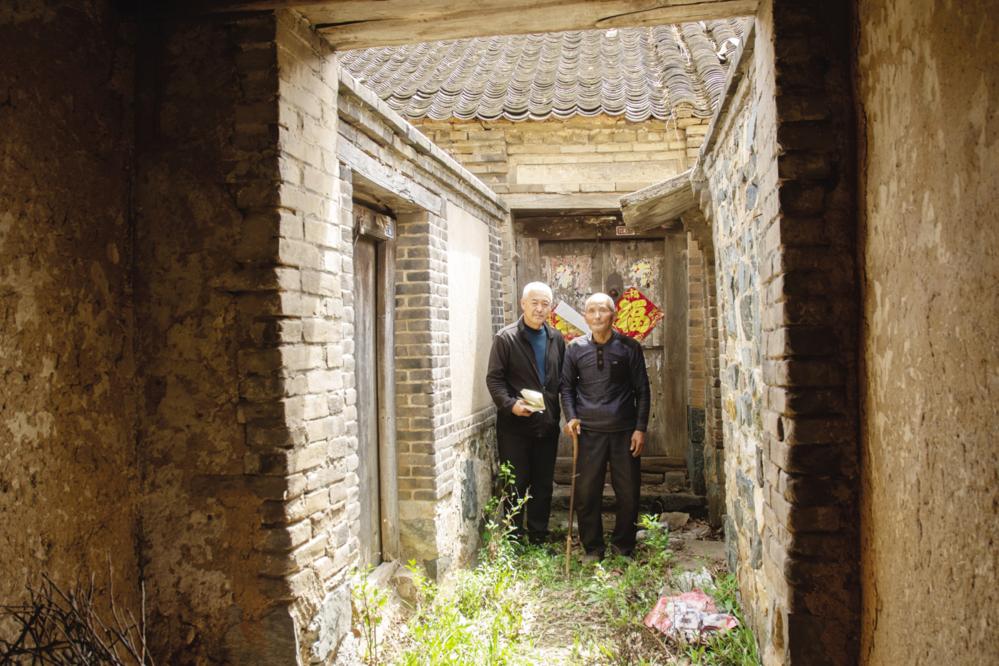

作者与吴新之堂侄在故居前合影

吴新之二侄吴世彩在吴新之烈士墓前祭奠

在过去的半年多时间里,我的脑海里一直萦绕着一个高大的身影:他一头短发,一张棱角分明的脸上,一双炯炯有神的眼睛里放射着坚毅的目光,一身土布衣衫,斜背一把“本地打”,与他的战友们一起驰骋于广阔的鲁冀平原,给予日本侵略者以沉重打击。他就是八路军129师新8旅22团政治处主任吴新之。

寻着烈士的足迹,从栖霞,到北京,到聊城,到邯郸,我们走访了烈士的亲友,实地采访了烈士曾经学习、战斗和安眠的地方,所到之处,深切地感受到了激荡于烈士心底的那一腔伟大民族情怀和爱国精神,作为他的同乡,深深为之感动和自豪,在此我要把我知道的烈士故事讲给您听。

吴振民就是吴新之

2019年7月,一封来自清华大学的公函寄到了栖霞市委宣传部。函中写道:吴新之烈士是栖霞人,1934年考入清华大学土木工程系,1937年10月到山东聊城堂邑发动群众,组建抗日武装。1942年1月24日,在吕洞固反日军“扫荡”作战中牺牲。请栖霞方面帮助征集吴新之同志的事迹史料。

收到公函后,栖霞市委宣传部有关人员随即到退役军人事务局、党史研究室、档案馆等相关单位查询,均没找到吴新之烈士的任何资料,更没有查找到烈士的具体出生地。为此又与烈士生前战斗过的聊城市东昌府区、邯郸市曲周县等地宣传部门联系,请求帮助调查了解烈士事迹,均没有进展。

之后,栖霞市委宣传部又在市内相关媒体发布了《寻找栖霞籍清华大学抗日英烈吴新之》的消息,面向社会公开征集线索,并公布了联系电话。

一个月,二个月,三个月……几个月过去了,仍然没有任何消息。吴新之烈士身上的许多谜团一直困扰着人们:吴新之究竟是栖霞哪里的人?他有着怎样的经历?为什么这么多年栖霞的史志、党史等都没有他的任何记载?寻找烈士的事情一度陷入困境。

2020年9月4日,国家退役军人事务部公布了第三批著名抗日英烈,吴新之位列其中,生前职务为八路军第129师新编第8旅第22团政治处主任。

搁置了一年的寻找抗日英烈吴新之的事情再度引起有关方面的重视。就在这一年的11月份,按照上级的要求,栖霞抽调有关人员筹建“栖霞革命老区建设促进会”,并着手编写《栖霞市革命老区发展史》,继续寻找烈士吴新之成为编撰人员的一项重要任务。

转机出现在2021年5月。

这一天,87岁的张荣起老师来到“老促会”,把一本《栖霞县立职业学校同学录》和一篇十多年前他撰写的《生命不息,耕耘不止——忆范罗宾老师的峥嵘人生》交给了编撰人员。

翻开“同学录”,在第3页赫然有:吴振民,号新之,16岁,集东沟村人。原来我们找的吴新之,本名叫吴振民,新之是他的号。这本通讯录成为我们寻找吴新之最重要的证据。

张荣起老师告诉我们,范罗宾是他在烟师的老师,20年前他采访过范罗宾。据范罗宾回忆,暑假期间,他的舅父吴新之从清华大学带回《我们的队伍》(民先总部队刊)《新青年》及《独秀文存》等进步书刊,嘱他阅读,他读后颇受鼓舞……

几乎在同时,原栖霞党史办副主任王守志那里也传来了好消息。他转来了范罗宾1992年撰写的一篇回忆文章《我的舅舅吴新之》。当年这篇文章经烟台党史办转到栖霞党史办,因故没能发表,而王守志却把当年的稿子完完整整地保存了下来。

峰回路转,吴新之的身世之谜得以实锤。而与此同时,一个个问号也在我们心中萦绕:吴新之为什么牺牲这么长时间而家乡却一无所知?他是怎么从清华到聊城而又到河北的?他有后人吗?如果有的话,为什么80年来却没人寻找?

吴新之的儿子幼年夭折

从栖霞沿文三公路往西到苏家店镇集东沟村有30公里的路。当年年轻的吴新之就是从这条路踏着荆棘走出乡村,一步步走向革命道路。

在集东沟村,村党支部书记吴志波在村委办公室接待了我们。他告诉我们:吴新之的父母在上世纪五六十年代相继去世,他有一个弟弟,还有一个姐姐,如今也都已不在人世。吴新之有两个侄子,目前都在北京。现在只有他一个叔伯侄子吴世田还在村里居住。

在吴书记的引导下,我们来到了吴世田老人家里。吴世田今年82岁,在他的记忆里,他和吴新之这个叔叔从没谋过面。的确,吴新之去世那年,吴世田也不过4岁。

吴世田从抽屉里拿出一本已有些破旧的《吴氏家谱》。

“这本家谱是我五爷爷,也就是吴新之的父亲生前编写的,并由他一笔一画抄写出来的。”他一边翻着家谱一边告诉我们,“我爷爷弟兄五个,他们弟兄里我五爷爷最有文化,教了一辈子书!”

翻了一会儿,他指着家谱说:“五爷爷编这本家谱的时候,他的两个儿子还没出生,当时就没有录进去。你们现在看到的是后人手写上去的。”顺着他手指的方向,我们看到了两个字迹明显不一样的名字:振民、振超。吴世田接着说:“振民就是我大叔吴新之。”

吴世田向我们提供了一个重要线索:“我这个大叔有个男孩,小名叫祖三。”一听他还有一个儿子,一下子让我们的神经兴奋起来,他接着说,“后来,他随我大婶子改嫁到百吉庄村,我们就再没见面。听说到了百吉庄不长时间他就生病死了!”吴世田老人的一席话让我们本来看到希望的一颗心又失望地落了下来。

“我新之大叔的房子就在河对岸,我带你们去看看!”吴世田在前面带路,来到村中央的一条小河边,手往南一指说:“河对面中间那一个门洞里面就是我大叔的家。”

顺着老人手指的方向,我们看到对面是一排几十间连在一起的普通平房。屋前偏东有一口老井,井边有两棵大树。

过河,踏着两级简易的石阶,穿过第一进房屋的过道,往前10多米,就是吴新之家的街门。吴新之家住在第二进房屋的中间,推开街门,再穿过第二个过道,就进了他家的院子。这是一排七间的房屋,过道东西各3间,吴新之结婚以后就住在西3间,他的父母和弟弟则住在东3间。如今这里已无人居住,院子已经荒芜多年,东3间的小院种了三五棵苹果树,还有樱桃、香椿,西3间已卖给别人,并且在中间隔起了一堵院墙。打开屋门,由于多年没人居住,墙角、窗边已拉满了蜘蛛网,地上、炕上满是废弃的破旧桌椅等杂物。

为了弄清楚吴新之的妻子和他儿子的真实情况,我们又驱车赶往离集东沟村10多公里的百吉庄村。村里人带我们找到了岁数最大的几个老人,与他们交谈:70年前,有没有一个人带着一个男孩改嫁过来?结果没有一个人知道。这样,吴新之妻儿的去向也就成了个谜。

他的名字已刻入清华烈士纪念碑

2021年6月,我们一行从栖霞出发前往北京。清华大学图书馆副研究馆员王媛接待了我们。这位龙口籍的老乡是清华大学正在续编的《清华英烈》之中吴新之烈士事迹的撰稿负责人。

王媛介绍,目前所发现的能反映吴新之在清华大学活动情况的有吴新之的成绩单和国立清华大学校刊刊载的有关吴新之的情况。

吴新之的成绩单有两页,一是《国立清华大学学生历年修习学程成绩记载表》,另一个是《学生历年成绩片》。在这两张卡片的“学号姓名”栏,清晰地书有“2708吴新之”的字样,籍贯为“山东栖霞”,入学时间为“民国二十三年九月”。这里记录了从1934年到1937年,吴新之各个学期各学科的成绩情况。在成绩单上,我们发现吴新之1934年到1935年修的是土木工程专业课程,而1935年至1936年的成绩则分为两部分,上一部分为《热机学》等9门课程,下半部分则为《西洋现代史》等6门课程,这说明吴新之的第二学期已从土木工程系转入历史系。王媛推测,这种专业的转化是吴新之萌发救国救民思想的一种重要体现,在民族危亡之际,实业固然重要,然而更重要的是通过研究历史来寻找一条中华民族的自救之路。而1935至1936的第二学期的成绩也只有《中国通史》等6科成绩,之后全是空白。也就是说,1936年下半年,吴新之的成绩卡片上再没有成绩,直到1937年离开清华。在后来采访吴新之的侄子吴世彩时,他回忆,当年家里困难,没有能力供大伯读书,所以他就一边读书,一边在中学里教书,来解决他的学费和生活费。如此分析,吴新之此一时期可能是休学。

关于吴新之在清华大学的活动,国立清华大学校刊,从1935年5月到1936年5月的1年时间里,涉及吴新之的报道有6次。除了1次为被捕学生捐款外,其它5次都是他参加学生自治会干事会会议的情况。而从1936年5月以后的一年多时间,不论是校报还是其它,都没有吴新之的任何消息。据王媛的研究分析,当时与吴新之同一时期在清华大学土木工程系读书的还有栖霞人宫曰健(宫尚行),当年吴新之就读的栖霞县立职业(蚕科)学校就是宫曰健的父亲宫焕文创建的,而且宫曰健也是在这所学校毕业。而此时在清华的宫曰健先后两次任清华大学党支部书记,所以估计这一段时间,吴新之由宫曰健介绍入党,并跟随宫曰健开展党的工作。

1935年12月9日,“一二·九”学生爱国运动爆发,北平6000多名学生走上街头,举行大规模的请愿示威。清华大学校史馆党史研究室副研究员王向田在带我们参观校史馆时介绍解说:“一二·九”抗日救亡运动中,清华的地下党组织和爱国师生发挥了先锋作用,宣传抗日、组织游行,大批骨干人才锻炼成长,许多人后来走向抗日前线,为国捐躯。吴新之就是其中的代表。

1936年1月吴新之又参加了“南下扩大宣传团”,沿津浦铁路深入河北农村工厂进行抗日宣传。2月,“中华民族解放先锋队”(简称“民先”)成立,吴新之出席了在北平大学召开的“民先”第一次代表大会,被选入“民先”总队部工作。

在王媛主任的陪同下,我们来到水木清华北山上,这里有一座“祖国儿女,清华英烈”纪念碑。这是1989年9月,为永久纪念革命英烈,清华大学专门建设的。在纪念碑前的烈士名录纪念墙上,我们找到了吴新之的名字。在异乡的京城,在清华的校园,赫然在目的“吴新之”3个大字,不由地让我们肃然起敬。我不知道七八十年前,这个从栖霞乡村走出来的清贫学子,他是否曾在清华园里徘徊和思索,但我清楚他曾从清华园里走出,以一个勇士的姿态融入中华民族解放的滚滚洪流,如今他又安静地回到了当初出发的地方,与他的那些伙伴一起筑起了一堵铜墙,一座丰碑。

“本地打”与“老千万”

离开清华,吴新之开始了他不平凡的革命生涯。

1937年卢沟桥事变后,北平沦陷。吴新之在平津党组织领导下,与“平津流亡同学会”同伴一起经天津渡海来到烟台,之后转赴济南。

在济南,吴新之参加了国民党第三集团军“政训人员训练班”,这个训练班是以韩复榘第三集团军名义开办的,但领导权完全在共产党手中。10月中旬结业后,吴新之根据组织的安排到聊城范筑先部参加抗战工作。当时,日军南侵,国民党山东省政府主席韩复榘下令南撤,吴新之等42位热血青年坚守聊城,誓死抗日。他们的行动,感动了范筑先,使其坚定了守土抗战的决心。

2021年12月,在聊城党史研究院的资料中心,负责人翟继武向我们提供了1982年以来出版的《聊城地区党史资料》系列丛书,其中收录了吴新之当年的战友、后来担任国家重点工业部有色金属总局副局长张潭的回忆文章《一个质朴难忘的好同志》。文中介绍:“我和吴新之认识,是在1937年10月,我们刚到山东的聊城。当时原聊城的专员范筑先正要撤走。我们从济南来的240人中,愿留下就地抗战的四五十人,其中就有吴新之。范筑先撤走了,给我们留下几十条枪,我们便和吴新之等人一起擦枪、站岗……撤出聊城以后,决定留下来打游击的28人中,又有吴新之。”

到聊城不久,吴新之与其它14名政训服务员一起来到堂邑县办事处,与地方共产党组织一起动员爱国青年参加游击队,发展抗日武装。吴新之从农村长大,对农民熟悉,他非常会做思想政治工作。张潭回忆:“到那里不久,群众就围上了他。小学教师来找他,小学生来找他,农民、散兵都愿意找他,连老大娘也来找他。因为吴新之的穿戴和乡下人差不多,没洋学生味,他说的话,群众听得懂,群众的心意他明白。”

1937年11月,由吴新之参与建立、由共产党领导的鲁西北第一支抗日游击第一大队在堂邑正式成立,吴新之任一中队指导员。张潭回忆:“那会儿正处在部队发展过程中,站岗放哨,组织伙食供应,做群众工作,动员枪支,扩军,检查群众纪律,样样吴新之都干在前面。这时,有的人有了匣子枪,有的有了手枪,有的有了汉阳造,有的人有了水连珠,而吴新之却背着一支本地打(土枪)。他的衣着表情,加上这支土枪,于是‘本地打’的名字就叫开了,有的人还加上‘老千万本地打’亲昵的称呼。”

他的战友、原广东省委书记任仲夷这样回忆道:“看上去貌不惊人、语不压众,可他对鲁西北的武装建设却非同一般。共产党在鲁西北建立最早的抗日武装——抗日游击第一大队,他任第一中队指导员;鲁西地区最精锐的抗日武装第一机枪营,他任教导员;鲁西北特委创建的核心武装——十支队,他任第一团第一营教导员;以后又任八路军某团党总支书记,团政治处主任,运筹帷幄,骁勇善战。”

“艰苦工作都要他来做,困难地方都要他去。因为他和群众、干部声息相关,血肉相连,他信任群众,依靠群众,群众也信赖他。”张潭这样评价吴新之。1939年初,为了巩固地方武装,吴新之受党委派前往馆陶县郝国藩为团长的独立团去工作,担任这个团的政治处主任。郝国藩是地主家庭出身,这个独立团,实际上是地主封建势力组织的武装。组织上把争取这个部队的重担交给了吴新之,让他协助馆陶县委来争取和改造独立团,开辟这一带的工作。

到了馆陶之后,吴新之与郝国藩朝夕相处,对其加强影响,郝国藩思想上得到启发,不久主动提出要求加入共产党。他还举办班组长短期学习班,在连队建立支部,派指导员,营派教导员,建立正常的政治工作,加强纪律教育。这样一来,部队进步很快。1939年底到1940年初,独立团还到河北省打顽军石友三,参加了一场比较大的战斗。

从中队政治指导员、营教导员到团政治部主任,吴新之始终注重加强部队党的建设和政治思想工作,他扎实的思想政治工作功底得益于他的善于学习的良好习惯。张潭这样回忆道:“他有一个布背包,背包装的全是书籍和本子。每到一地坐下便学,他常在油灯下读书。他对部队情况最熟,战士的名字,家庭情况,他了如指掌,常住的村庄,房东姓名,村干情况以及道路情况,他都很熟悉。他写有不少日记和学习心得,在战争时期都埋到地里去了。”

1940年6月,吴新之所在的部队被合编为八路军129师新8旅,从此,这个部队由鲁西北转移到冀南地区活动。吴新之任新8旅主力团22团政治部主任,他率领部队转战邯郸南北的平汉沿线和临清、大名间的卫河东西,多次给日伪军以沉重打击。他还参加了著名的“百团大战”,在抗日战争最艰苦的年代,他与人民群众同生死共患难,英勇顽强地粉碎了日军一次次“扫荡”、合围,歼灭了大量的日、伪军,保卫和扩大了抗日根据地,先后攻克广平、肥乡、磁县、成安、丘县、鸡泽、南和等县城。

长眠吕洞固

1941年夏天,日军开始采取铁壁合围、赶鱼落网的战术,加紧对我各抗日根据地的分割、蚕食和扫荡。1942年1月23日,敌独立混成第1旅团长铃木纠集了5000多日伪军,在大炮10余门、坦克6辆和十几辆汽车的配合下,合击我冀南3分区,妄图歼灭我冀南第三军分区的主力部队及八路军129师新8旅22团。

1月23日午夜,我新8旅22团宿营于广平县北下堡,被敌人合围了。情急之下,团政治委员于笑虹和政治部主任吴新之一起指挥部队向东北邱县方向转移,24日凌晨在西张孟村、侯村等地均与敌交锋。当我主力离开西侯村,向正西聂阳固冲击时,又与强大敌军部队相遇,当即展开激战。在这次冲杀中,吴新之不幸光荣牺牲。据张潭回忆:“当时,新之同志率一排战士在前沿掩护部队,隐身在沟道里。新之同志正抬起身来,带领部队冲杀时,被敌寇的子弹打中了头部,为中华民族的解放事业献出了宝贵的生命。”

2021年6月,循着烈士的足迹,我们踏进了河北邯郸曲周县,在当地党史部门和军人事务局的协助下,我们来到这片曾经上演惊心动魄厮杀的战场。从崔庄到侯村,到吕洞固,不见一个崮,也没有一个洞,满眼是一片一望无际的平原。没有了当年的硝烟,也没有了激烈的枪炮声,但此刻我的眼里却仿佛闪跃着一个个威武英勇的身影。此时正好是上午的9点,69年前的那个上午的此刻,吴新之和他的战友们就倒在了这里。

在吕洞固村口,新修建的“吕洞固烈士陵园”里,高耸的纪念碑直插云天,一座座烈士墓像一排排列队的士兵,整齐地安卧在那里。这里没有吴新之。据退役军人事务局的同志介绍,当年吴新之和牺牲的90多名烈士一起埋葬在这里,后来吴新之被迁往邯郸的晋冀鲁豫烈士陵园安葬。

6月16日,我们陪同吴新之烈士的侄子吴世彩一起来到了晋冀鲁豫烈士陵园,代表50万乡亲来看望这位栖霞人民心中的英雄。从栖霞出发的时候,我们在烈士故居门前的水井里装了一瓶水,在他家院子里装了一袋土,还带去了故居院子里苹果树上结的苹果。吴世彩把带来的苹果一一摆在墓前,再把泥土撒在墓的四边,把井水洒在墓前,他一边做着这些事情,嘴里一边念叨着说:“伯伯,我来看您了!这是咱门前井里的水,当年您曾喝过,这是咱院子里的土,您曾踏过,这是咱院子里苹果树上结的苹果,您尝尝!”说着说着他的声音哽咽了,泪水从两个腮颊上流了下来。

吴世彩告诉我们:伯伯从参加革命到牺牲,家里一点消息也没有。原来,“七七事变”以后,吴新之参加革命后再没有回过一次家,也没有给家里去过一封信。

1951年,吴新之的侄女吴世民随四野某部从海南岛调防北京,路过武昌瞻仰抗日烈士纪念馆时,意外见到吴新之烈士的遗照和革命事迹。吴世民向有关部门反映了吴新之的情况,才由民政部门通知家属享受烈士待遇。

其实,多少年来吴新之的战友也一直在千方百计寻找他的后人。吴世彩的大哥吴世政今年80岁,他记得,1980年吴新之的一名战友(姓名已记不清,时任北京市海淀区卫生局局长)通过多种渠道找到了吴世政,当他第一面见到吴世政的时候,激动握着吴世政的手说:“你和你伯伯太像了,真是太像了!”说着说着,眼泪便流了下来,“你伯伯牺牲的时候我就在眼前,他知道自己不行了,把怀表和钢笔都掏给了我……”

当年吴新之牺牲后,只留下一张模糊的半身照片。栖霞籍著名油画家李洪涛得知烈士的事迹以后,深为感动,为烈士画了一张清晰的油画肖像。他说:为烈士造像,就是让更多的人记住这位革命先烈,让更多的人明白今天的幸福生活是用烈士的鲜血换来的。

(林新忠 李渲)