熔炉中锤炼,斗争中学习。胶东抗大是一所在战火硝烟中诞生的革命红色学校,从迁入胶东到离开胶东历时近10年,其中在栖霞8年,为部队和地方培养造就了近万名优秀干部,被誉为革命干部的摇篮。从胶东抗大走出来的将军就有30多位。

胶东抗大雕塑

迟浩田为栖霞市胶东抗大精神教育基地题名

胶东抗大在战火中诞生

1936年5月,在毛泽东同志的建议下,中共中央在陕西瓦窑堡建立了一所专门培养红军干部的学校——“中国人民抗日红军大学”,翌年更名为“中国人民抗日军事政治大学”,迁址延安,这就是众所周知的“抗大”。全面抗战爆发后,1938年冬,武汉、广州相继沦陷,抗日战争进入战略相持阶段,敌后抗战处于更艰苦时期,根据抗战形势发展需要,党中央决定成立抗大分校,进入敌后抗日根据地,就地、就近培养军政干部。

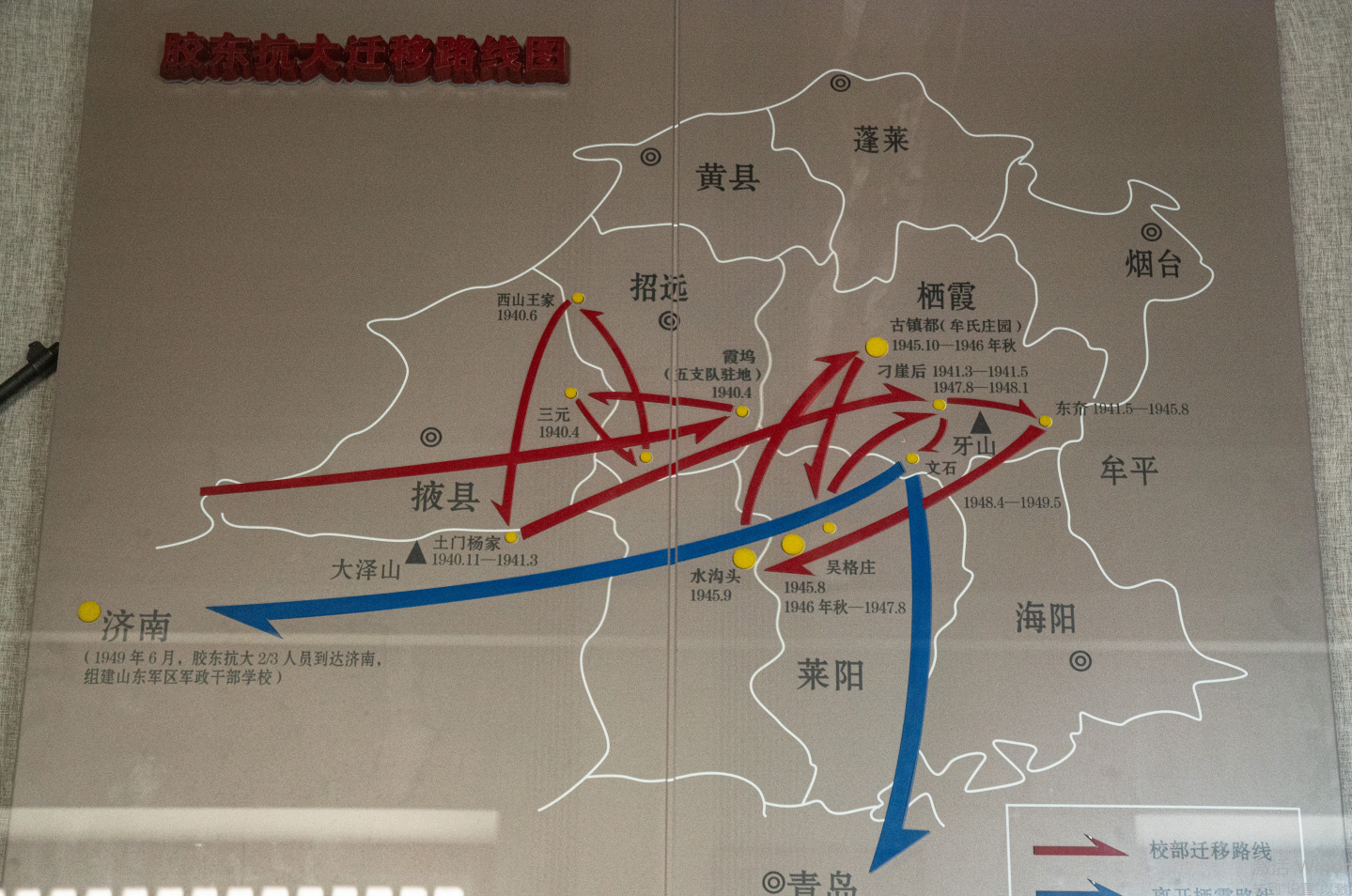

1939年,中共中央指示抗大分批离开延安,到晋东南、晋察冀、山东等抗日根据地建立分校,先后建立了12个分校。1939年1月年抗大一分校从革命圣地延安出发,穿过陕、晋、冀、鲁4省,冲破敌人道道封锁线,行程数千公里,于1940年1月到达山东省沂南县。1940年春,经山东分局和八路军第一纵队决定:进入到沂蒙山区的抗大第一分校,派出第一大队的干部,与胶东军政干校合编,组建抗大一分校胶东支校(简称“胶东抗大”)。随后,一分校第一大队突破层层封锁于4月到达胶东掖县。

1941年3月,许世友率部消灭了盘踞在栖霞牙山的顽军蔡晋康部,牙山地区宣告解放,使栖霞东、西两片根据地连在一起。抗大从掖县迁到牙山革命根据地,从此有了相对稳定的办学环境。校部先后在牙山西麓的刁崖后、东麓的东夼(今凤凰庄)、栖霞城北古镇都(牟氏庄园)、蛇窝泊镇文石等村。1943年3月,胶东抗大整编为山东军区教导第二团(保留抗大建制),1947年2月改为华(山)东军政大学胶东分校。1949年5月中旬,学校奉命离开栖霞县境,进军青岛郊区。

胶东抗大秉承“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”的教育方针和“团结、紧张、严肃、活泼”的校风,从迁入胶东到离开胶东历时近10年,为部队和地方培养了大批优秀干部,被誉为革命干部的摇篮。

胶东抗日军政学校第三期教职员暨来宾合影

胶东抗大迁移路线图

胶东抗大在硝烟中成长

胶东抗大备课教学都是随着形势的发展,在部队的流动中有机结合,穿插安排,行李不离身,遇有敌情就战斗,争得时间就学习,战斗学习两不误。学校成立不久即逢上日寇“六一”大扫荡,全校师生便投入了“反扫荡”的战斗,并取得了这次反“扫荡”的全面胜利。

胶东抗大在教学管理上都极为严格,敢于坚持原则、自我革命。1945年2月,胶东军区组织莱阳万第战役中俘虏的200名连级以上军官到胶东抗大学习集训。集训结束结算时,负责后勤工作的管理排长姜述德发现账上少了5张蜡纸,想用自己的津贴赔补。指导员听取汇报后严肃指出:“必须彻底查清,找出原因,不能马虎了事。”最终查清在一张物资发放清单中有“两个班各领5张蜡纸”的记录,而姜述德由于粗心,忽略了“两个班各领5张”,误以为少了5张蜡纸。指导员专门找姜述德谈话:“这不只是5张纸的问题,应从工作态度、工作作风上查找原因、总结教训,做任何事情,必须认真负责,不能留尾巴。这件事如果发生在军事行动上,后果难以想象……”

在抗战最艰苦时期,胶东抗大学员的服装严重短缺,冬天有的学员把穿破的夏装当衬衣,多数学员只能空身穿一件棉衣,被戏称为“套筒棉衣”。

贾若瑜作为胶东抗大校长,他以身作则,严以律己,从不搞特殊,事无大小,严格按制度规定办事。1941年,一次胶东抗大转移途中,贾若瑜发现爱人将一个小包裹放在自己乘马的背套里,立即让警卫员送给爱人,要求她自己带,并严肃告知身边人:“今后不准让她向里面放东西。她个人的东西,让她自己带嘛,不要搞特殊!”。

胶东抗大还涌现出了一大批可歌可泣的英雄人物。 1919年出生于广东省开平县的罗森,只身奔赴延安投身革命。1942年冬,在牙山根据地反扫荡斗争中,为掩护群众转移,罗森和一个班战士被敌人包围在栖东县回龙夼村南老庙顶,一直战斗到弹尽粮绝,全班战士全部壮烈牺牲。罗森身受重伤,面对冲上来的敌人,拉响最后一颗手榴弹,与敌人同归于尽,献出年仅23岁的年轻生命。

抗大不仅是一所教书育人的学校,而且是一支学用结合的战斗队。抗大在胶东办学之时,正是日寇最疯狂、扫荡最频繁、斗争最残酷的时期。然而学校的招生、培训不仅从未间断,反而日益发展壮大,当时军民中流传着这样的顺口溜:“抗大,抗大,越抗越大。”

栖霞市胶东抗大精神教育基地展厅

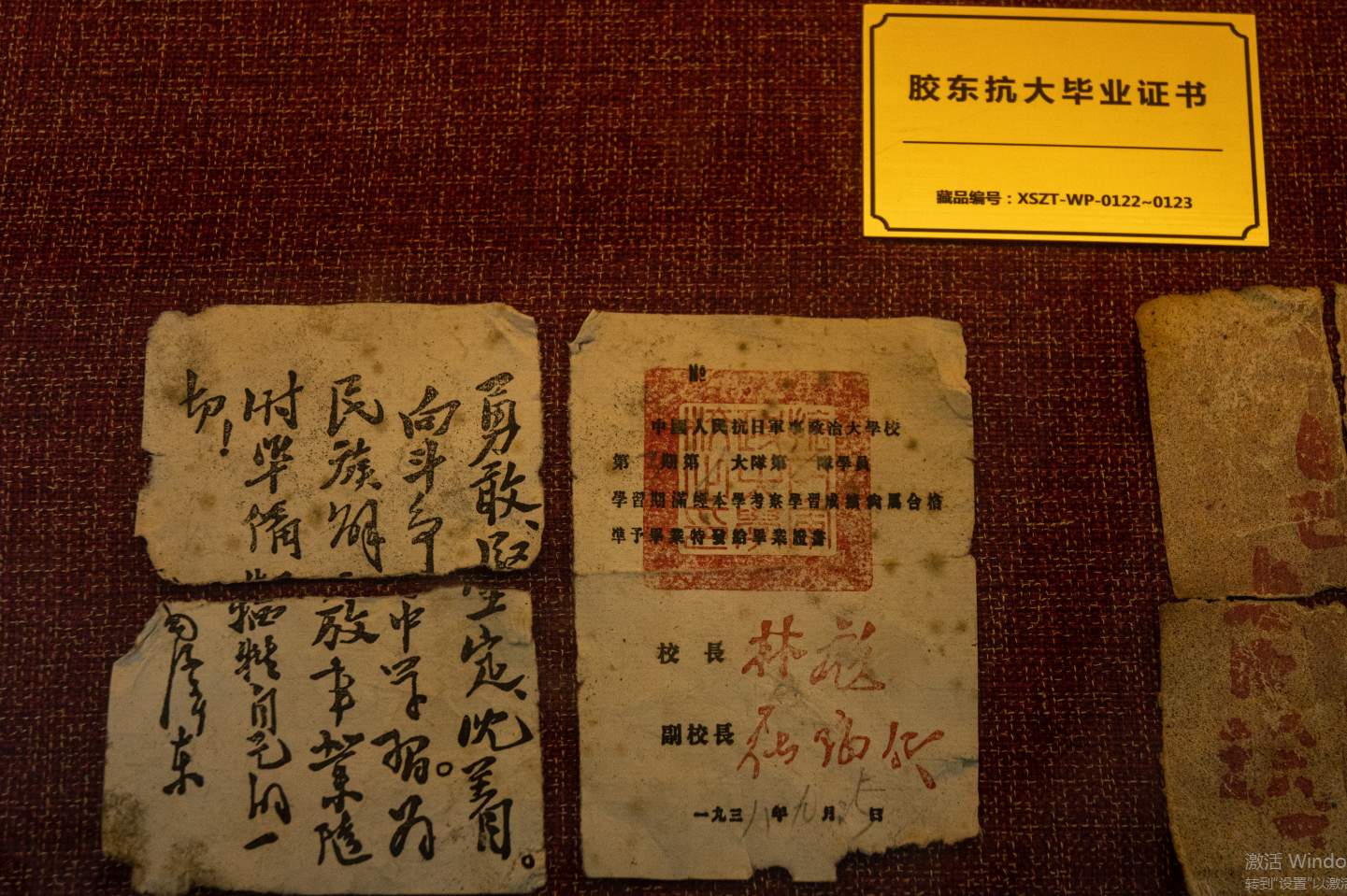

胶东抗大毕业证书

胶东抗大精神永放光芒

“栖霞山河娇,牙山红旗飘,抗大扎营盘,豪杰多荣耀。”这是原中央军委副主席迟浩田的题词。传承红色基因、弘扬抗大精神,是新时代党的建设伟大工程的重要内容。2018年,在胶东(烟台)党性教育基地管理办公室精心指导下,本着“尊重历史、注重传承,科学谋划、精准推进”的原则, 栖霞市着手筹建胶东抗大精神教育基地。

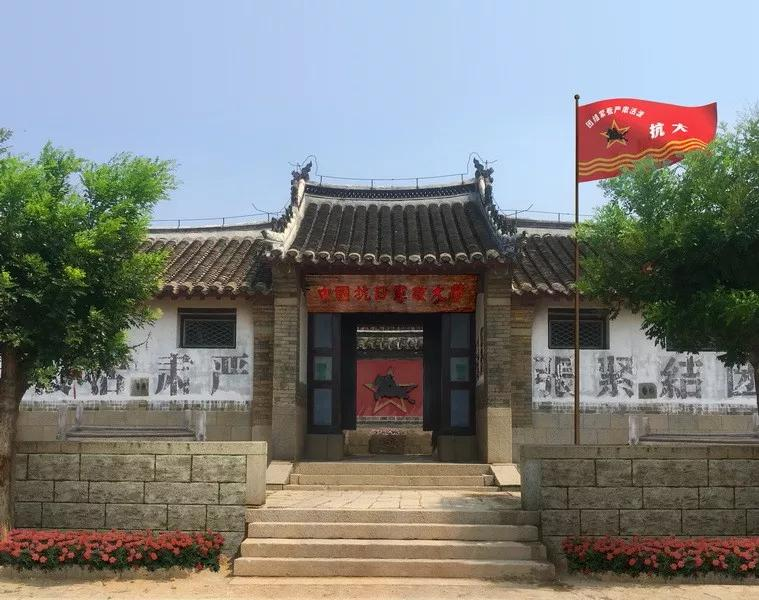

2019年8月29日,栖霞市胶东抗大精神教育基地对外开放。“黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的子孙。人类解放,救国的责任,全靠我们自己来担承……”激昂的中国人民抗日军政大学(简称“抗大”)校歌,不时从栖霞市抗大精神教育基地广场上传来。前来参观学习的人们,沉浸在这激昂的旋律中,也为胶东抗大的精神所感动。

胶东抗大精神基地位于胶东抗大校部旧址——牟氏庄园南忠来和师古堂两个院落,共占地3400余平方米,室内展陈面积1600余平方米,分为“峥嵘岁月 烽火摇篮”“忠诚信仰 勇于担当”“薪火相传 众志成城”“灵活机动 战场练兵”“患难与共 水乳交融”“抗大精神 永放光芒”6大部分。基地科学规划设计,巧妙利用空间,还原胶东抗大建制架构,让参观者亲眼看到、亲身体会战火硝烟年代的胶东抗大;基地史料详尽、展品充裕,尚属规模较大、内涵丰富的抗大专题场馆。

为了增强直观性、感染力,基地以校史为主线,以重要人物、重大事件为辅助,选取聂凤智、罗义淮、蔡正国、洪国治、罗森、赵云锦等胶东抗大革命先辈事迹,凝炼“凤凰庄托子”“洪国治带病教学”“罗森英勇就义”“千里寻夫”等感人故事,让参观者追溯历史、缅怀先烈;创新党性教育体系,开设胶东抗大实训课堂,运用仪式教育、情景教育、现场教学等模式,让党员干部身临其境、深受启发;强化互动体验,通过多维展示手段,把党性教育融入其中,提高授课质量,增强吸引力和感染力;利用微电影手法,制作授课视频,还原真实历史,以鲜活教材、震撼场景教育人、感染人、激励人。

为打造高质量教育基地,栖霞市先后18次组织召开座谈会,邀请69名革命史料专家、胶东革命后代及红色收藏家实地考察、调研论证,对史料征集、材料撰写、场馆建设等建言献策。广泛征集史料,发布、张贴征集公告万余份,接待来人来访600余人次,访谈抗大专家学者、知情人116人次,先后赴省内外图书馆、档案馆、博物馆查阅资料8300余份,摄制视频资料500多分钟,形成校史综述、详细规划、建设大纲等基础材料,总结胶东抗大精神内核,挖掘丰富感人革命事迹,开发一批精品党性教育课件,培养一支专业讲解队伍。目前,已征集文物700多件,珍贵历史照片和丰富图表资料百余件,体验道具418件,挖掘少将以上典型人物30多名。

为扩大基地影响力,栖霞市坚持全域规划、整体包装,整合县域文旅资源,以胶东抗大精神教育基地为核心,规划设计东西2条红色教育路线,将胶东艾崮革命纪念馆、胶东革命烈士陵园、兵工厂旧址、衣家村史馆、党建引领乡村振兴研学点等教育资源纳入全市文旅产业大盘子,形成“一核两线多点”的党性教育基地新格局。

理想之火不灭,信念之光长明。胶东抗大十载春秋,饱经岁月沧桑,历经战火洗礼,以忠贞不渝的坚定信仰,不屈不挠的钢铁意志,在胶东大地上矗立起不朽的精神丰碑。不忘初心,牢记使命。抗大精神穿越时空,历久弥新,激励鼓舞我们高举中国特色社会主义伟大旗帜,自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在新的伟大征程上,忠诚担当,开拓创新,砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

附:胶东抗大碑文

栖霞市胶东抗大精神教育基地大门

胶东抗大碑文

一九三七年,“七七”事变,抗战爆发,民族危亡之际,中共胶东特委挺身而出,毅然举起救国义旗,发动天福山起义,雷神庙战斗打响胶东抗日第一枪。应抗战之需,一九三八年三月,胶东特委创立胶东抗日军政学校,后掖县“三支队”军政训练班、胶东公学相继并入。一九四零年,中国人民抗日军政大学第一分校先迁太行、后迁沂蒙。四月,其一大队突破重重封锁,艰难抵掖,与胶东抗日军政学校合编为抗大第一分校胶东支校,“胶东抗大”由此光荣诞生。一九四一年三月进驻栖霞牙山,一九四九年五月结束在栖霞办学历程。

烽火硝烟,苦难辉煌。胶东十年,栖霞八年,胶东抗大战火初创,浴血成长,十年锻造,八年升华。自创立之初,续延安抗大之血脉,承延安抗大之精神,始终秉持毛泽东同志“坚定正确的政治方向、艰苦朴素的工作作风、灵活机动的战略战术”之教育方针,践行“团结、紧张、严肃、活泼”之校训,在日、伪、顽重重封锁中,以战争为课堂,就地为室,背包做凳,膝盖当桌,克己塑性,立心铸魂,一手拿枪,一手拿笔,一边学习,一边生产,一边战斗,以硝烟为墨,以血汗爱民,以生命报国,以“最革命最进步、最能为民族解放与社会解放而斗争”的鲜明政治特色和“战火熔炉、沙场课堂、淬火成钢”的教学模式,为党和人民培养军政干部一万余人,锻造出一大批高级干部和高级将领,为夺取胶东抗战、全国解放的伟大胜利奠定了坚实的组织基础和可靠的骨干保障,创造了世界战争史上的奇迹,书写了民族精神的新篇章,铸就了勇当民族先锋的爱国主义精神、敢于夺取胜利的英勇战斗精神、不畏艰难困苦的革命乐观主义精神和勇于牺牲自己一切的无私奉献精神。

铭以传世,文以载道,为颂其业、旌其功,弘扬其精神,今立碑于斯,勒石于此,昭示后人,不忘初心,牢记使命,勇于担当,砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。