“砀山说”有档案无证据,“海阳说”有人证和物证

□滕新书

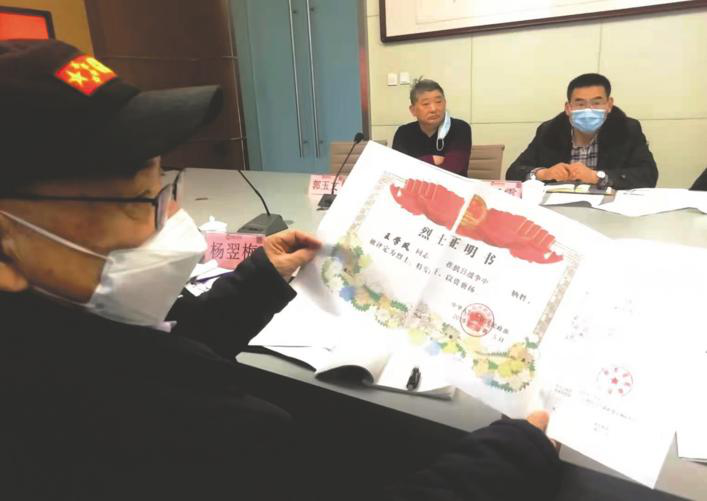

1月26日,志愿军烈士王学风原籍查证座谈会在烟台召开,中华英烈褒扬事业促进会会员、志愿军烈士后代联谊中心成员杨翌梅主持了会议,海阳市作家协会主席孙海云、常务副主席于培伟介绍了他们查证中国人民志愿军特等功臣、一级战斗英雄王学风籍贯的情况;中华英烈褒扬事业促进会会员、志愿军烈士后代联谊中心副主任郭玉文介绍了原籍海阳的云南省监狱系统退休干警张闽查证特等功臣王学风的情况;海阳市北城阳村村委代表王学敏介绍了出生于他们村的烈士王学风的家庭情况以及他们村涌现出三十五名革命烈士的情况;烟台市退役军人事务局和烟台市司法局有关人员及中华英烈褒扬事业促进会理事、志愿军烈士后代联谊中心主任邓其平听取了情况汇报。

座谈会最后的结论是:特等功臣王学风籍贯的“砀山说”只有档案没有证据,结论不成立;“海阳说”有人证和物证,结论正确。据此,与会者表示,他们将进一步整理材料,尽快上报退役军人事务部等有关部门,要求对中国人民志愿军特等功臣、一级战斗英雄王学风的籍贯重新认定,早日让烈士安息,让烈士家人得到慰藉。

英烈名列志愿军特等功臣第六位

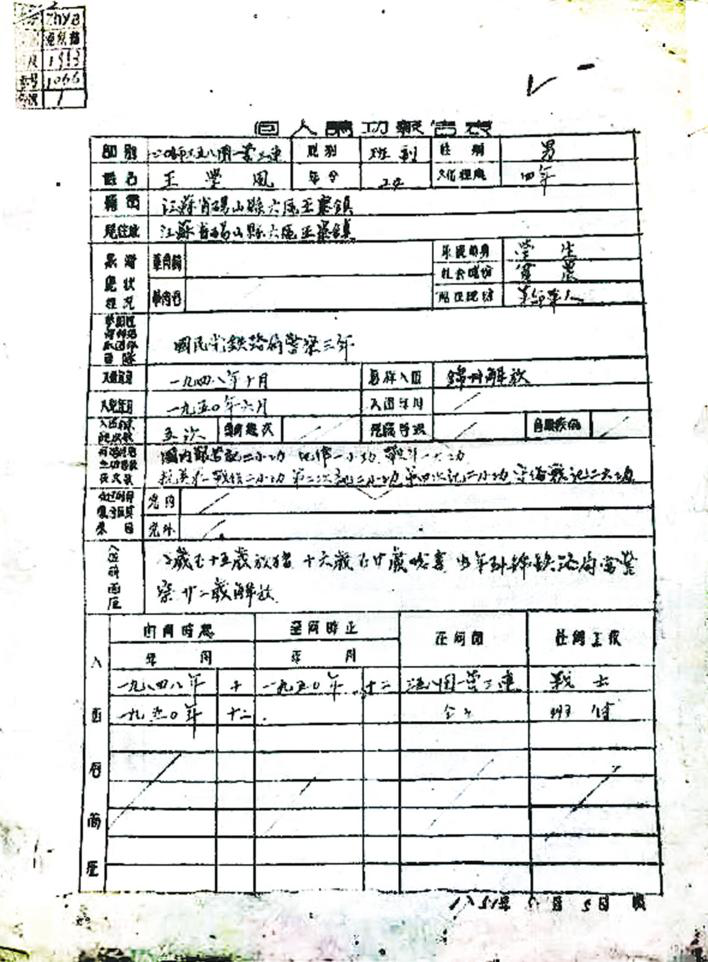

据记载,中国人民志愿军特等功臣、一级战斗英雄王学风1926年出生,1948年从辽宁锦州参军,1951年4月在朝鲜战场牺牲。

1951年4月,在朝鲜华岳山前沿阵地,面对“联合国军”的进攻,时任中国人民志愿军第四十军一二〇师三五八团一营三连副班长的王学风,率领二十人战斗小组打退敌人第二次进攻时,脸腮被子弹打穿,头部又中了弹,顿时昏迷过去。不久,苏醒过来的王学风听到敌人的枪声愈来愈近,便命令战友董万玉赶快撤离。敌人合围过来,用机枪扫射,把他的双腿打断了。为了不当俘虏,王学风拼尽最后力气滚下山崖,壮烈牺牲。

据战后统计,王学风率领的二十人战斗小组在阻击敌军三次进攻中,共造成敌军伤亡二百人,王学风入朝作战单人毙敌伤敌一百余人。在他的档案材料中记录,他入伍后经历大的战役五次,立功受奖十二次。

《四十军在朝鲜》一书第三十一回“向祖国汇报2”里有这样的一段——

1951年5月5日,毛泽东在接见进京汇报的志愿军四十军军长温玉成时,问:“你们四十军最先入朝作战,一直没有得到休整和补充,怎么能坚持战斗7个月之久呐?”于是,温玉成向毛泽东详细汇报了四十军的战斗经过,当他汇报到共产党员王学风两腿都被机枪打断,不能站立,他就坐着、爬着继续战斗,最后摔断步枪,滚下山崖,毛泽东听得入了神,忘了弹掉烟灰,眼里泛起了激动的泪花……

就这样,王学风烈士的名字被刻在朝鲜平壤志愿军展览馆的纪念墙上,他的事迹被载入中国人民解放军军史,他的立功受奖证书被解放军档案馆专门收藏,他的名字被排在毛泽东亲批的、由国防部和中央军委命名的志愿军特等功臣一级战斗英雄行列的第一行第六名。

档案留下烈士籍贯“砀山说”

1995年,安徽砀山县委、县政府考察团成员在朝鲜平壤志愿军展览馆看到“志愿军特等功臣、一级战斗英雄王学风,江苏砀山县人”的信息时(当时江苏砀山已经划归安徽管辖),他们认为砀山县出了一个特等功臣、一级战斗英雄是当地的骄傲,回去后,就开始在当地查找特等功臣王学风的家人和资料,但党史、民政、档案等部门都没有相关记录。

2005年6月,在安徽省砀山县秘书科党史研究室工作的王东超,得知特等功臣王学风的籍贯迟迟难以确定,就开始寻找王学风的家乡和亲人。他从砀山王姓村庄入手梳理,两年里没找到一点英雄王学风生活过的痕迹。他把寻找范围扩大到周边城市,仍然没有结果。

2012年,王东超辗转从中国人民解放军档案馆找到了特等功臣王学风的档案。按照档案记载的地方,王东超走遍了区域内所有村庄,仍没有找到王学风的亲人。此后数年间,他和砀山县有关部门一直不间断地查找王学风家人,还是没有结果。

后来,王东超在砀山县唐寨家和村找到了疑似特等功臣王学风的侄子王法顺一家。王法顺介绍,他父母生前说,他的叔叔小时候父母双亡,跟哥嫂生活,后来离家出走。他这个叔叔当时没有大名,只有小名“宝丰”。

有了档案记载和这个线索,中国人民志愿军特等功臣、一级战斗英雄王学风的籍贯“砀山说”后来就流传了开来。

一篇文章引出烈士籍贯“海阳说”

2012年,王东超拿到特等功臣王学风的档案仍找不到他的家乡和亲人时,就在网上发表了一篇名为《归来吧,跨隔世纪和国界的烈士英魂》,希望知情者提供王学风更多的信息。正是这篇文章,引出了特等功臣王学风籍贯之争的“海阳说”——当年,海阳市北城阳村的烈士王学风的侄子王茂磊,从网上看到王东超寻找特等功臣王学风的这篇文章后,立即将文章和照片发给了仍在家乡的四叔王学国。

2018年2月10日,《解放军报》发表了海阳作家于培伟、孙海云和田永杰共同采写的《共和国英雄,哪里才是你的家》,其中记载了当时的情形——

王学国激动地把照片拿给本家叔叔王京伦看,王京伦惊讶地望着王学国问:“你在哪儿找到大侄子了?”王学国问叔叔:“您说这是不是俺大哥?”王京伦不假思索地说:“这就是你大哥,一点儿也没有错。”王学国又将照片拿给堂兄王学水辨认,王学水端详着照片说:“是你大哥。你大哥颧骨高,下巴尖,像你妈。”紧接着,王学国又把照片分别拿给村里的20位老人看,大家一致说照片上的王学风就是北城阳村的王学风。

2017年5月21日,接受我们采访的王学风少年伙伴共8人,这些耄耋老人端详着王学风的照片对我们说,照片上的王学风绝对就是同他们一起长大的王学风。

2017年3月,我们曾在海阳市荣军医院采访了东村街道泽子头村的高成新老人。高成新虽90岁高龄,但耳聪目明,思维清晰。他说:“1952年(此时间可能老人记忆有误——作者注)5月,我在朝鲜战场上见到过王学风。我们俩当年在海阳一起当的兵、受的训,后来分到两个部队。在朝鲜,我们是在两支部队急行军途中偶遇的。当时我激动地搂着王学风说,真没想到能在这里碰上你。王学风也说没想到能在朝鲜战场上碰到海阳老乡……”此外,也是从北城阳村入伍的抗美援朝老战士王新勤1978年回家探亲时,曾亲口对王京义说,入朝作战时,他亲眼见到过王学风。

孙海云是2016年到海阳北城阳村采风时遇到王学国的。得知这位海阳市作家协会主席、摄影协会副主席热心红色文化,王学国就托他帮助查找他的大哥、烈士王学风的下落。

为了查证中国人民志愿军特等功臣、一级战斗英雄王学风的籍贯“安徽砀山说”是否属实,2017年5月,孙海云与于培伟驱车前往安徽省砀山县实地采访。他们找到了王东超,与他一起到当地认定的特等功臣王学风家乡调查,了解到这里的王学风小时候父母双亡,跟随哥嫂生活,是个顽劣少年,后来负气出走,没有大名,只有乳名“宝丰“。他们拿着特等功臣王学风的画像找当地百姓辨认,大家只觉得两人嘴唇有点像。

“我们认为,特等功臣王学风籍贯的‘砀山说’除了档案记载没有任何其它证据,这一说法站不住脚。“孙海云介绍,在这期间,原籍海阳的云南省监狱系统退休干警、志愿军老兵后代张闽2017年回乡时,从他们那里得知了特等功臣王学风籍贯之争问题,也开始参与调查、考证,确认特等功臣王学风就是海阳的烈士王学风,支持特等功臣、一级战斗英雄王学风籍贯的“海阳说”。

烟台座谈会聚焦烈士籍贯

2020年10月,中华英烈褒扬事业促进会会员、志愿军烈士后代联谊中心副主任郭玉文应邀加入特等功臣王学风籍贯考证行列。当年10月26日,他在中国人民革命军事博物馆参观“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年主题展览”时,发现烈士王学风的籍贯仍然标注为“安徽砀山”,就留言“山东海阳说”有据可查,建议查证。随后,军博专栏编辑与郭玉文建立了联系,希望他能提供相关证据。

据介绍,在烈士王学风“海阳说”支持者的努力下,退役军人事务部让安徽省和山东省各自收集证据,提报材料。随后,安徽省和宿州市及砀山县迅速收集材料,在国家没有正式定论前,抢先在砀山县建起了特等功臣王学风英雄纪念馆,举办了王学风事迹展,为王学风塑造了英雄铜像;安徽省退役军人事务厅也上报退役军人事务部,自我结论肯定特等功臣王学风籍贯“砀山说”。

在此情况下,张闽直接投书致函退役军人事务部领导,要求就特等功臣王学风籍贯问题进行查证落实;郭玉文则将相关材料提交中华英烈褒扬事业促进会和中国战略与管理研究会志愿军研究会(志愿军烈士后代联谊中心),希望其协助提交相关材料,对特等功臣王学风的籍贯做出可靠认定。

为了全面搜集整理特等功臣王学风籍贯“海阳说”的相关材料,志愿军烈士王学风原籍查证座谈会在烟台举办时,邀请了本报记者参加,本报记者现场了解了相关情况。

烈士籍贯“海阳说”有人证物证

“特等功臣王学风的‘安徽砀山说’,除了抗美援朝纪念馆和档案记载,当地没有任何证据支持。那里的‘王学风’小时候是个顽劣少年,离家出走时只有一个乳名‘宝丰’,村民看到特等功臣王学风的画像,只觉得他的嘴唇与他们那里的‘宝丰’有点像。” 孙海云在座谈会上介绍,“而海阳的烈士王学风,不仅有亲人和村民、战友的指认,家里还有烈士证书等资料,虽然目前还有一些证据缺失,但也能证明特等功臣王学风就是这位海阳烈士。”

海阳烈士王学风1926年出生于北城阳村人,十五岁以前主要以放猪、放羊为生,1941年被当时的海阳县盘石区党组织负责人王鉴溪看好,接收他为通信员。1942年夏天,十六岁的王学风正式参军入伍。据海阳档案馆记载,他入伍时为十三纵战士(此部队番号有异议),后调入胶东军分区特务连,常在烟台和文登一带活动。

在这次座谈会上,孙海云和于培伟介绍,他们查证特等功臣王学风籍贯时,虽然留下了不少受访者的签字和手印,但也有些是代笔,没有当事人的签字或手印、印章。

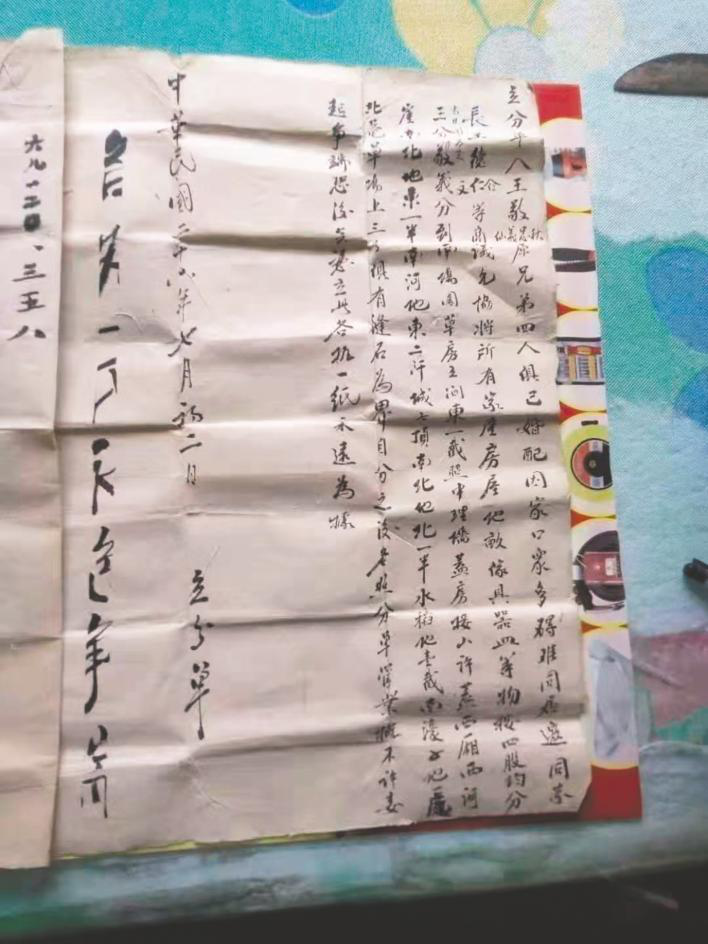

“1958年,民政部向海阳王学风的父亲王京义颁发了烈士证书。上书:‘王学风同志,在抗日战争中牺牲,被评定为烈士。’王京义手捧儿子的烈士证书,老泪纵横,双手颤抖。激动过后,他对儿子牺牲的年限存有质疑,因为本村当兵的王保山、王保义在1943年、1944年和1945年分别在济南和招远及牙前县见过王学风;1944年他还托人向家里要过钱,说要参加学习;1948年他还从辽宁锦州往家里捎过棉花,并附书信一封,信中的笔迹也系儿子所写,可惜那封信后来被他们烧了。”于培伟说,1985年,王学风的父亲王京义满怀遗憾地离开了这个世界。临终前,他把寻找大儿子王学风的任务交给了四儿子王学国。目前,王学国手里还有2015年省民政厅重新颁发的王学风烈士证书;在他父亲留下的地契边角,写有“大儿一二〇、三五八”字样,而这正是特等功臣王学风烈士的部队番号。

“目前,海阳王学风的疑点是1958年家里接到了他1942年牺牲的烈士证书,推测是他从海阳独立营转为正规部队后被疑为失踪。”远在云南的张闽这么分析,“胶东军区成立后,海阳王学风所在的海阳独立营划入第一军分区,也就是东海军分区。抗战胜利后,东海军分区奉命派了一个连护送先遣支队到东北执行特殊任务,后来因故改编为警察部队,王学风应该就在其中。估计当时为了保密,他们填写档案时就填了假籍贯,这才有了1942年牺牲和后来的籍贯砀山说法。”

“让烈士安息是我们最大的心愿”

“目前,特等功臣王学风籍贯‘砀山说’的唯一支持就是档案和碑刻。如果档案准确,为什么一直找不到他的家人?”张闽告诉记者,战争年代,很多部队的档案不健全,包括王学风所在团的团长于承光,后来家人也找不到他的下落,最后是跟海阳王学风的家人一年得到了烈士证书。从这点来看,特等功臣王学风的档案出现问题也就不足为奇了,而且有些证书和资料将其名字写成了“王学凤”,类似的问题在当年部队中很常见。

在座谈会上,与会人员分析,特等功臣王学风的籍贯被写成砀山有以下几种原因:一是王学风参军后一直执行特殊任务,党组织为了保护其家人免遭不测,故意让其使用假籍贯;二是王学风到东北当警察时,为了保护自己故意填写了个假籍贯;三是在抗美援朝战争供给严重短缺,有些战士饥寒难耐,有时会将牺牲战友的衣服扒下来穿在自己的身上,战后根据衣帽所记录的地址进行登记,就会将烈士真正的籍贯写错。以上这些情况,在战争年代的特殊情形下经常出现。

“2018年,我们前往中国人民解放军档案馆采访时,档案管理人员曾对我们说:以前,普通战士是没有档案的。一些英雄的档案,都是在英雄牺牲后才整理的。由此可见,这些档案并非由英雄本人填写,出现错误在所难免。”于培伟说,这包括一些报道将特等功臣王学风的牺牲时间由1951年误写为1953年。

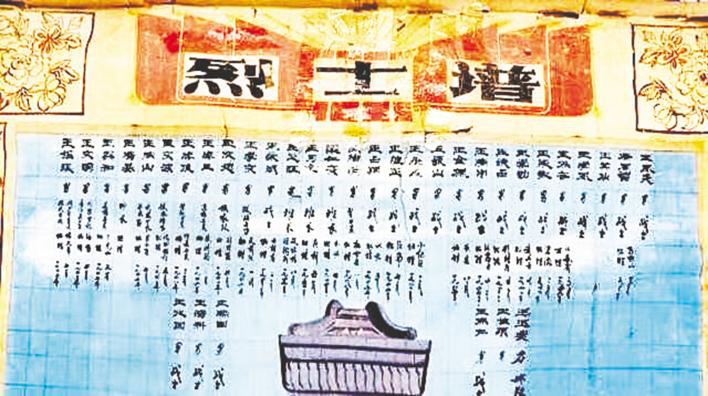

“我们村六十多年前做了一个《烈士谱》,上面记载了三十五名革命烈士,详细记录了每名烈士的姓名、性别、职务、牺牲地点、牺牲时间等信息,而王学风烈士的名字下面,却是一片空白……”海阳市北城阳村村委代表王学敏介绍,当年为了保家为国,他们村很多人参军参战,是一块红色热土,所以才涌现出这么多革命烈士,能出现特等功臣王学风这样的烈士一点也不奇怪。

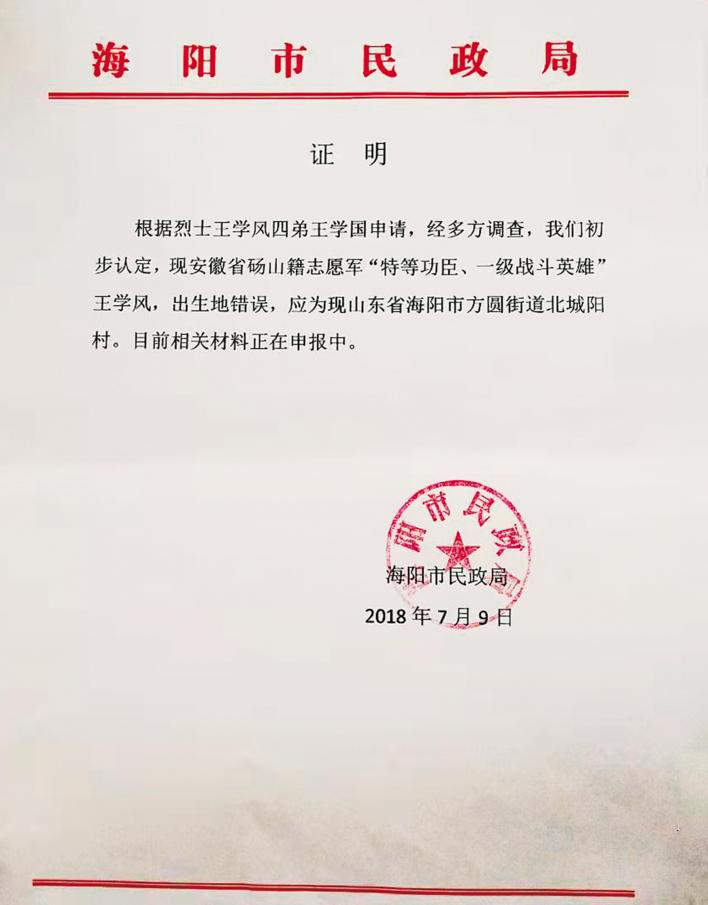

“其实,2018年7月9日,海阳市民政局出具的《证明》就显示,‘特等功臣、一级战斗英雄’王学风的出生地应为海阳北城阳村。”张闽介绍,只是由于后续的工作还没有跟上,国家有关部门也就没有对此作出定论。

“根据目前的情况和证据,我们认定‘特等功臣、一级战斗英雄’王学风的籍贯是海阳,他就是海阳人。” 中华英烈褒扬事业促进会理事、志愿军烈士后代联谊中心主任邓其平听取情况后认为,特等功臣王学风籍贯的“砀山说”,除了档案记载缺乏证据支持,而“海阳说”有人证和物证,真实可靠。

在座的烟台市退役军人事务局和烟台市司法局有关人员对此也表示认同。与会者表示,他们将进一步整理材料,尽快上报有关部门,要求对特等功臣王学风的籍贯重新认定,早日让烈士安息,让烈士家人得到慰藉。