——追记淮海战役中的招北担架团

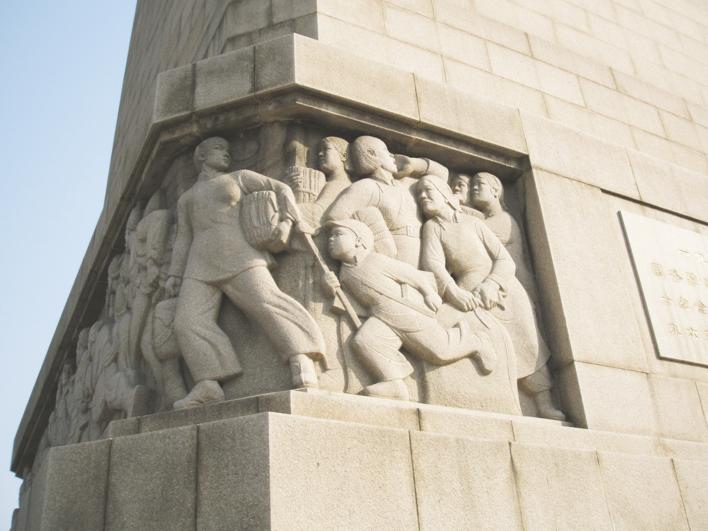

淮海战役纪念馆纪念碑基座《人民支前》雕塑(局部)

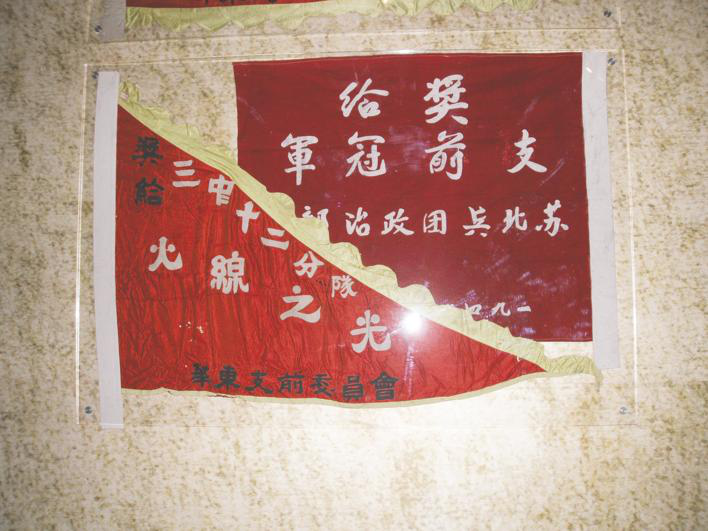

“火线之光”锦旗

《人民支前》雕塑一角

六分队的“坚如钢铁”锦旗

誓师大会上担架如林

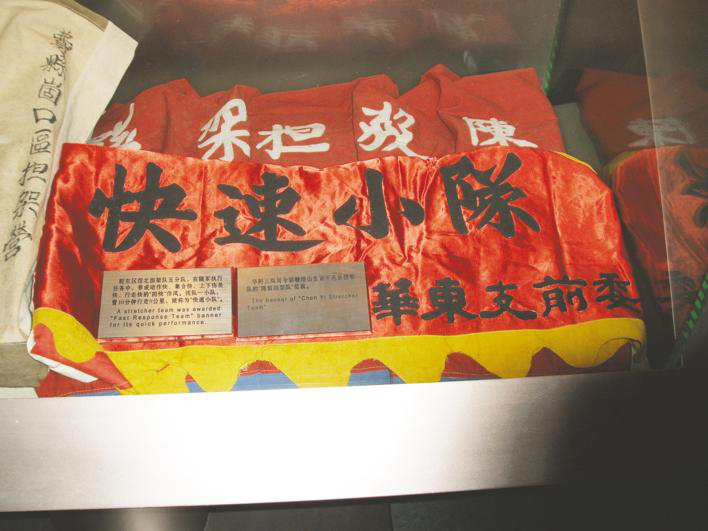

“快速小队”锦旗

黄润远烈士墓碑

淮海战役纪念馆纪念碑基座《人民支前》雕塑(局部)

□孙为刚

初冬的一天,我满怀崇敬,走进了位于江苏省徐州市的淮海战役纪念馆。

在二楼人民支前厅,一块红底白字的展板吸引了我的目光,上面的几行大字格外醒目:

“历史不会忘记人民的功勋

华东、中原、华北解放区党政军民共同谱写了淮海战役胜利的光辉篇章,展现了人民解放战争波澜壮阔的宏伟画卷。543万民工、20.6副担架、88.1万辆大小车,运粮9.6亿斤、弹药300万吨,转运伤员9.8万余名,动员10万子弟兵参军……人民为淮海战役的胜利做出了无法估量的伟大贡献。

淮海战役的胜利是人民的胜利。”

在这个展厅,我看到了一些震撼人心的图片和画面:誓师大会上竖起的担架如林、山路上公路上大车小车车轮滚滚、镌刻着4省80多个地名的小竹竿……在这里,我还看到了华东支前委员会授予我的家乡——胶东区招北县担架团的“快速小队”“火线之光”“钢铁担架分队”等多面锦旗……

在这些图片和实物面前,我驻足良久,盘桓再三。我忠诚、勇敢的乡亲们呐,在那个战火纷飞的岁月,你们付出了怎样的艰辛与牺牲?做出了怎样的业绩和贡献?

任务改、时间变 历尽艰辛到前线

招北县,是招远历史上一个特殊时期的建制。1941年至1950年,为适应对敌斗争形势,上级将招远县一分为二,县城以南为招远县(俗称“南招”),县城以北为招北县(俗称“北招”)。

战争年代,战时体制。1948年8月下旬,为支援即将打响的济南战役,北海支前司令部下令:招北县支前指挥部立即组建400抬担架的担架大队,时间暂定3个月。

军令如山,拥有光荣传统的招北人民积极响应。1948年是土地改革后的第二年,自家地里的庄家长势正旺。但军情紧急,刻不容缓。顾不得丰收在望的庄稼,顾不得新婚的妻子和刚出生的孩子,招北人民迅速行动,踊跃报名支前。9月初,招北县担架大队组建完成。

这是1947年3月以来招北县组织的第七批担架队。大队下辖4个中队、16个分队(每个中队下辖4个分队)、180个小队(每个分队下辖5个小队)。每个小队5副担架,每副担架配备5人,全队共400副担架、2568人。副县长李萍实任大队长兼政委。2500多人的担架队员中,有许多人已经不是第一次走出家门抬担架了。

9月14日,2500多名民工从各自的家乡出发,赶赴招远县南部的支前民站——夏甸镇集结。1947年3月26日,为解决支前民工和牲畜的食、宿、住,胶东支前司令部下达《关于设立民站的指示》,规定60里一大站、30里一小站。招远南部的夏甸是一处大站。

9月15日,团长李萍实作出发前的动员报告。16日,担架队自夏甸出发,赶赴济南。25日,担架队抵达沂水北部麻兵站。此时,济南战役胜利结束,担架队连夜冒雨抵达沂水高桥镇,休整待命。随后,华东支前委员会下达命令:“将支援济南战役的任务改为支援淮海战役,服务期限由3个月改为6个月,将胶东北海支前第三大队(即招北县担架大队)改为招北担架团,隶属华东野战军第四纵队指挥。”

10月10日,改组整训结束。11日,招北担架团按照华野四纵后勤部制定的行军线路,开始了长达20天的急行军。11月1日,担架团抵达苏鲁交界的底阁镇。4日,担架团除一个中队留守团部备用外,其余各中队分属四纵各师。过陇海路时,栖霞县一个中队划归招北担架团建制指挥,全团编制为五个中队。

11月初,招北担架团辗转千里,终于抵达淮海前线,以老区人民的崭新面貌投入到这场决定中国命运的大决战。

轰不垮,拖不烂

“钢铁分队”坚如钢

11月6日,淮海战役打响。招北担架团随军向江苏邳县官湖前进。3天后,招北担架团遭遇重大考验。

11月9日夜间,招北担架团二中队六分队从前线转运伤员到达江苏邳县官湖包扎所。六分队下辖五个小队,25副担架,148名队员,其中共产党员25名。

六分队刚刚安顿好伤员,突然,敌机来袭,炸弹从天而降,8名民工不幸壮烈牺牲,7副担架被炸坏。对于许多队员来说,尽管已经多次支前,但一次牺牲8名队员、炸坏7副担架的严重情况还是第一次遇到。

“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”在巨大的牺牲面前,六分队没有被炸弹吓倒,更没有止步不前。开完追悼会,他们对前来处理后事的担架团和中队领导表示:“我们要为牺牲的烈士报仇,不打跨敌人绝不回家!”

担架炸坏,他们用平日里节省下来的菜金买来木材,连夜修复;人员牺牲,人手不够,就由原来的5个人一副担架改为4个人一副。

掩埋了烈士遗体,擦干了身上的血迹,英勇顽强的六分队又冲上了战火纷飞的战场。

11月13日,六分队一夜运送了两批伤员。天亮时分,听说前沿还有部分伤员没有撤下来,他们立即请战去运伤员。因为白天敌机猖獗,再加上前几天这个分队刚刚遭遇敌机轰炸,领导没有同意他们的请求。六分队再三请战,领导只好答应。当他们把伤员抬上担架时,天已大亮,远处传来敌机的轰鸣声和炸弹的爆炸声,六分队的队员们用树枝伪装好担架,又勇敢地上路了。走到半路,果然遇到12架敌机低空盘旋,他们一边派出观察哨观察敌机动向,一边伺机卧倒隐蔽。敌机一抬头飞走,他们迅速爬起来小跑前进,终于将伤员安全送到后方医院。

碾庄战役总攻打响后,国民党军队困兽犹斗,战况空前激烈。天上敌机轰炸,地上机枪扫射,炸弹在身旁炸,子弹在耳边飞,许多第一次上战场的担架队员还是第一次经历这样的场面,心中不免“噗噗”乱跳,阵阵发慌。但是看到身旁的战士和老队员沉着冷静,自己也慢慢克服了恐惧心理,大家只有一个心愿,要尽快抢救伤员,不让战士多流血。

前沿阵地距离团部卫生所有30多华里,中途还要经过一条60多米宽的运河,过桥需绕道很远,时间就是生命。时值初冬,河面结了一层薄冰,河水齐腰深,45岁的分队副队长王龙山带领队员把担架和衣服举在头顶,趟水过河。冰水刺骨,水深难行,队员们相互鼓励,奋力前行。上岸后,队员们相互扶持,一路小跑,直到身上出汗。一个来回60里,六分队一夜跑了两个来回。

在支援淮海战役中,六分队共运送伤员50次,计999人,其中火线转运伤员483名。全分队8人牺牲,11人中弹致残。全体队员人人立功,其中两人荣立特等功,8人荣立一等功,40人荣立二等功,其余人均立三等功。

部队指战员亲眼目睹了这个担架队的英勇顽强,华野东海部队四十二支队授予他们一面锦旗,上写:“轰不垮,拖不烂,担架越毁越多,从无逃亡的钢铁分队”。整整21个字,这或许是淮海战役参战部队给担架队颁发的字数最多的一面锦旗,表达的是指战员们对这支钢铁担架队的崇高敬意。华东支前委员会则授予他们“钢铁担架分队”的光荣称号,授予“坚如钢铁担架队”锦旗一面。

40分钟、18里路,

“快速小队”快如飞

12月5日晚上,二中队五分队第一小队又接到了去前线转运伤员的任务。

天上雪花横飞,西北风刮得人呼吸都有些困难。一小队顶风冒雪,一夜往返4次(每次10华里)转运伤员。凌晨4点半,他们胜利完成任务准备休息。就在这时,小队突然接到任务,某部张营长身负重伤,急需转运至18里外的换药站,否则有生命危险。

时间就是生命。不顾一夜的疲惫,小队长王吉辉立即挑选精干队员组成担架组,抬起张营长就走。张营长此前负伤坐过担架,但他感到这次与上次明显不同,队员们步伐整齐,一路小跑,担架又快又稳。张营长习惯性地看了看手表,记住了出发的时间。一路上,只听见队员们急促的脚步声和喘息声。大约半个多小时后,担架像一条又快又稳的小船驶进了换药站,张营长看了看腕上的手表,整好40分钟,跑完了18里路。身经百战的张营长为民工们的速度感到震惊,他立即写了一封信转交给师卫生处,信中标明了担架队出发和到达的精确时间和里程,并建议称这个担架队为“快速小队”。

40分钟,18里路。“快速小队”创造了淮海战场转运伤员的新纪录。这个速度在今天的10公里越野中,也是一个不错的成绩。更何况他们刚刚完成了一夜的转运伤员任务,肩上还抬着一百多斤的伤员。

几天后,华野东海部队司政机关将一面锦旗送到了一小队,上面写着4个醒目的大字——“快速小队”。从此,“快速小队”的称号不翼而飞,传遍了整个担架团。

担架团中有人对这个纪录表示怀疑:一个人空手徒步,1小时也不过十几里,他们是怎么跑出这个速度的?特等功臣、小队长王吉辉告诉他们:我们小队平日里就养成“快”的习惯, 生活快,集合快,抬担架时合理分工,各负其责,忙而不乱。

有一次,另一个小队和一小队一起执行任务,他们紧跟一小队,并在暗中观察一小队。刚开始几里路他们跟得很紧,快到10里路时,再也跟不上了,快速小队却速度不减,步伐不乱,越走越快。此次转运任务两个来回90余里,“快速小队”比他们早到了半天。这个小队口服心服。在淮海战役第一阶段,“快速小队”转运伤员108名,比其他小队效率高出四分之一。

“快速小队”不仅速度快,靠着过硬的素质,在关键时刻冲得上,打得赢。淮海战役刚刚打响,担架队前往火线转运伤员。在江苏邳县太平庄附近,500多米宽的沂河挡住了去路。8架敌机在空中盘旋,企图封锁河面。一小队奉命来到队伍最前面,给后面的担架队做出样子。队员曹金殿凭借3次支前的经验走在最前面,他带领全队每人拉开约20步的距离,依次脱衣下水,飞机在空中扫射,激起一排排水花,队员们在齐腰深的水中不慌不乱,井然有序。上岸后,迅速跑步前进,全小队安全通过。他们的动作极大地鼓舞了后面的担架队员,大家也学着他们的样子,依次过河。部队后勤部的一位同志看后夸赞:“沉着勇敢,训练有素,战士过河不过如此。”

枪林弹雨何所惧 “火线之光”英名扬

三中队十二分队有180名队员,其中共产党员25名。在随部队攻打邳县太平庄时,一道壕沟挡住了部队进攻的步伐。十二分队接到命令:务必在晚上8点之前将门板、木杆运到战斗一线。

出发地距前线有3华里,越往前走,战况越激烈。当他们前进到距火线只有200米的时候,整个阵地一片火海,炮弹在身旁炸响,子弹在耳边“嗖嗖”地飞,有的子弹打穿了门板。分队长王从先大喊一声:“同志们,战士们不怕流血牺牲,我们还怕什么?!”他带领队员们在枪林弹雨中拖着门板匍匐前进。三小队队长拖的门板被炸去了小半截儿,他没有放弃,把这半付门板也送到了壕沟前。在枪林弹雨中,十二分队准时将40付门板、80条木杆送到前线。部队及时越过壕沟,拂晓前拿下了太平庄。

碾庄战役中,36架敌机在空中盘旋投弹,弹片横飞,伤员不断增加。队员们心急如焚,他们冒着生命危险及时将伤员安置到相对安全的地方,然后两人看护,另两人再到周围搜寻伤员。一名身材高大的副射手中弹负伤,个矮力薄的小队长王希正拖了一把没拖动。此时,伤员的热血流到了他的脸上,王希正不知从哪里来了一股劲儿,他驮着伤员,手扒脚蹬,一口气爬了100多米,然后搬上担架,抬离战场。碾庄战役结束,我军乘胜追歼敌人,十二分队紧跟部队,追击四昼夜,火线抢救伤员。战斗结束,他们服务的31团没有拉下一名伤员。团部奖给他们一面锦旗,上面写着7个大字——“英勇战斗在战场”。

部队追击至萧县,决定晚上8点发起总攻。敌军组成强大火力网,做最后的挣扎。枪林弹雨中,不断有战士受伤。面对着穷凶极恶的敌人,面对着弹片横飞、子弹乱窜的场面,队员们忘记了危险,决心与战士们同生死,共患难。部队在向突破口冲击时,敌人火力更猛,分队长王从先带领队员拖着担架紧紧跟在战士后面,随时抢救伤员。战士们看到担架队员就在自己身后,更加英勇顽强。此次战斗持续了一个晚上、一个上午,十二分队往返5次,每人行程150华里,抢运伤员217名,胜利完成了任务。

淮海战役结束,全队180名队员,人人立功。其中5人荣立特等功,41人荣立一等功,100余人荣立二等功,其余人均荣立三等功。华东支前委员会授予他们“火线之光”锦旗一面。

为有牺牲多壮志

支前烈士身后事

初冬的招远革命烈士陵园,青松苍翠,肃穆静谧。

在第四墓区,3座相邻的烈士墓碑引起了我的注意。他们是同属一个村(今张星镇黄家村)的黄润远、黄恩远、黄能远,其中的黄润远就是11月9日在江苏官湖轰炸中牺牲的支前民工。

在淮海战役中,招北担架团有15名民工壮烈牺牲,有3人劳累过度病故,11人中弹负伤,是胶东支前大军中牺牲较多的民工队伍之一。在那场决定中国前途命运的大决战中,忠诚勇敢的招北人民,倾其所有,尽其所能,用鲜血和生命绘就了一幅支援解放战争胜利的恢弘画卷。

经过一番打听,在招远市区的一个居民区内,笔者见到了黄润远烈士的女儿黄学珍。黄学珍告诉我,父亲牺牲那年只有22岁,母亲21岁,她不到两岁。母亲孙秀英今年95岁,关于父亲的一些事情都是从母亲口中得知的。父亲牺牲后,没有遗体,也没有留下遗物,家里只接到一张牺牲通知书,母亲就把这张通知书装进一个小木匣,然后将小木匣埋进了在自家的地里,立起了一个坟头。

2007年前后,有关部门通知他们,可以将散落在民间的烈士集中安葬进烈士陵园。母亲听说后,就按父亲当年的身材缝制了从头到脚的全套衣服,又在父亲的坟上捧了3捧土,一起装进了有关部门提供的小型棺椁。有人提出异议,没有遗体遗物,不太符合规定。80多岁的老母亲长叹一声:“嗐——,我也想啊,可从根儿没人给我。”

“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。”这是古人的一种胸怀。但是,70多年过去,作为烈士子女,黄学珍很想知道父亲的遗体到底葬在哪里。前些日子,她在电视中看到志愿军烈士遗骸回归祖国的报道,她想亲眼见到葬埋父亲遗体的墓地的愿望更加强烈。就在笔者结束采访时,黄学珍还拜托笔者帮助打听父亲当年的墓地所在,好去祭奠一下。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”为了今天的幸福生活,千千万万先烈抛头颅,洒热血,其中也包括像黄润远这样的支前民工。让我们记住他们的名字吧!

在江苏邳县官湖轰炸中牺牲的8名民工是:孙庆泰、黄润远、于永桂、康翠令、赵洪田、黄吉德、崔好仁、王训臣(其中黄润远、黄吉德为同村人)。

在江苏萧县邳庄遭敌炮击牺牲的7名民工是:冯芝令、孙宝安、孙克福、孙言臣、温桂芹、马学洪、刘京敖(其中孙宝安、孙克福、孙言臣为同村人)。

他们是招远县(含“南招”“北招”)在解放战争时期牺牲的2690名烈士中的一部分,他们的名字写进了《招远县革命烈士英名录》。

他们是翻身的农民,也是出征的战士,尽管没有显赫的战绩,但是,在决定中国命运的关键时刻,他们能决然地放下锄头、奔赴前线,他们能冒着敌人的炮火,用简陋的工具将粮食、弹药、伤员送往前线……这些壮举足令他们的英名与山河同在,与日月同辉。