这是山东抗日根据地第一个相对完整的司法检察组织系统,有效维护了中国的司法主权

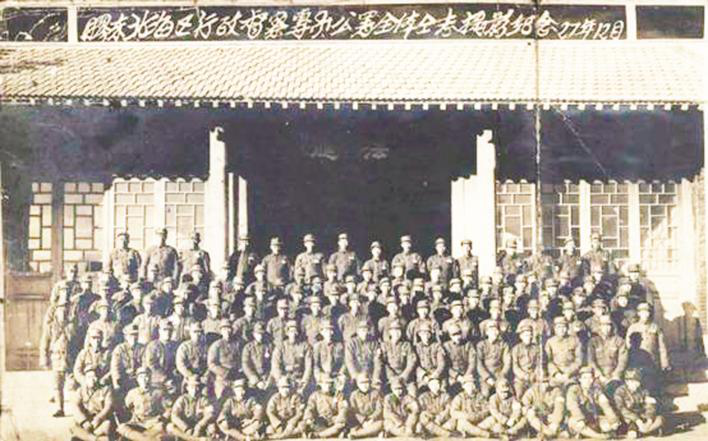

1938年12月胶东北海区行政督察专员公署全体同志摄影纪念。

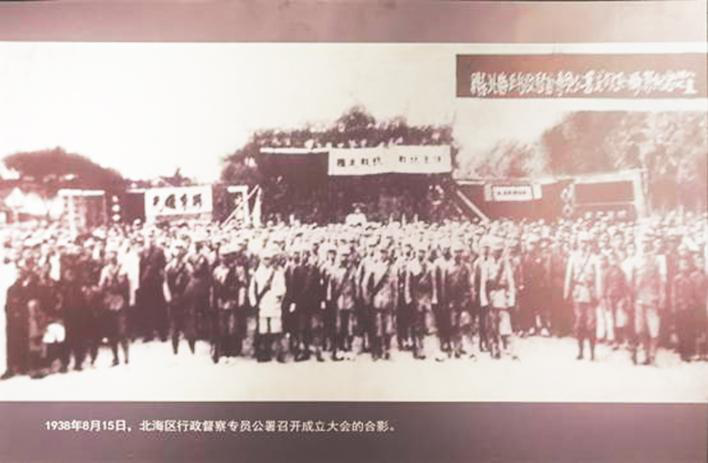

1938年8月15日胶东北海区行政督察专员公署召开成立大会旧照。

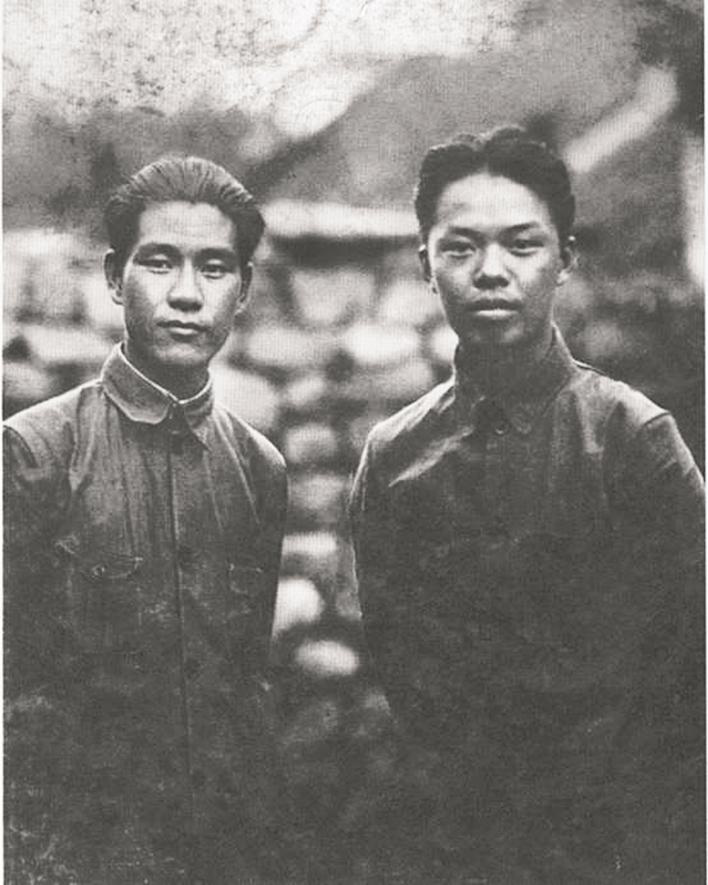

1938年8月15日,北海专署专员兼黄县县长曹漫之(左) 与蓬莱县县长孙端夫在黄县。

□孙延杰

1937年全面抗战爆发后,在中国共产党的领导下,胶东大地先后诞生了掖县、蓬莱、黄县抗日民主政府,建立了山东抗日根据地首个司法检察机关——蓬黄掖司法检察机构(蓬莱、黄县司法处和掖县地方法院)。随着蓬黄掖抗日民主政府的相继建立,中国共产党在胶东的影响空前扩大,建立统一的抗日民主政权便提到了议事日程。1938年8月15日,中共胶东特委利用统一战线的合法名义,经过与国民党胶东政权艰苦谈判和斗争,以蓬黄掖民主政权为基础在黄县成立了北海区行政督察专员公署(简称北海专署),这是胶东抗日民主政权的雏形,也是中国共产党领导的山东省第一个专区级抗日民主政权。在北海专署时期,胶东抗日民主政权基于革命斗争需要和抗日人民法律需求,更加重视司法检察工作,健全机构,完善制度,初步建立起中国共产党领导的山东抗日根据地第一个相对完整的司法检察组织系统。

一

为了加强和改进胶东北海区司法工作的领导,及时清理积压的民刑案件(黄县积压案件四五十起,蓬黄掖三县共积压上诉案件一百多起),北海专署决定由专署专员兼黄县县长曹漫之约请代理掖县地方法院院长张正仁,转邀抗战回籍的山东高等法院第五分院推事兼代理院长王可举,河北高等法院推事郝树宝,山东高等法院第七分院推事勇明绶及其他地方高等法院的推事、检察官、书记官等10余人,共同商定,按照国民政府《法院组织法》,在黄县成立山东高等法院分院,领导北海区的司法工作;又先后改组黄县、蓬莱司法处为地方法院,适当调整掖县地方法院,确定司法和检察行政事务由新成立的司法协进委员会承担。山东抗日根据地第一个相对完整的司法检察组织系统由此诞生了。

(一)山东高等法院分院。1938年10月1日成立,这是中国共产党领导的山东省第一个高等法院分院。当时国民政府山东高等法院第二、第三分院所在地青岛、烟台均已沦陷,该院组织的目的主要是继续执行两分院的职务,以维持中国司法主权。该院设推事兼院长1人,由王可举充任,综理全院及所属司法行政事务;配备推事3人,由郝树宝、勇明绶(未到职)及执行律师职务7年以上的梁玉勋充任,办理民刑第二审上诉抗告及非诉案件。设首席检察官1人,由张正仁充任,综理检察行政事务;配备检察官1人,由原任山东平度地方法院代理院长董有成兼任。设书记官长1人,办理行政文牍会计事宜;书记官4人,均由各地法院原任书记官充任,办理记录、收发、统计及编卷事宜;录事4名,任缮写抄录;执达员2名,任执行传唤送达;庭丁3名,任值庭勤杂;司法警长1名、警察2名,任戒护拘提传唤。

(二)黄县地方法院。1938年10月1日成立。配备推事兼院长1名,由青岛地方法院推事刘永瓒充任;推事1人,由执行律师职务6年以上的曲瑄田充任;检察官1人,由高等法院分院检察官董有成兼任;书记官长1人,书记官3人,检验员1人,录事3人,庭丁3人,司法警察5人。

(三)蓬莱地方法院。该县司法处原有人员较为健全,积案不多,但为急谋改进,亦于1938年11月10日改组为地方法院。配备推事兼院长1人,由原任山东即墨地方法院推事潘毓秀充任;推事1人,由原任青岛地方法院主任书记官林宇泉充任;其他书记官长以下人员与黄县地方法院略同。

(四)掖县地方法院。该院原任代理院长张正仁调任高等法院分院首席检察官后,选派原任平度地方法院检察官刁成堂充任院长,检察官仍系原任许殿栋,其他书记官长以下亦大致调正无缺。

(五)司法协进委员会。遵照抗战建国纲领,适应敌后社会环境,为协助改进司法行政事宜,由北海专署专员、专署第一科科长,山东高等分院院长和首席检察官,黄县、蓬莱、掖县地方法院院长、检察官,掖县、蓬莱两县县长,及蓬、黄、掖三县动员分会主任,共计15个单位组成,对法院、监所预决算的核定,推事、检察官、书记官及各监所长的遴退奖惩及其他司法行政重要事项,均须提经该常委会同意;关于灵活运用法令政策的决定,亦须经三分之二以上委员出席,过半数同意方为有效。该会委员互推主席、副主席及常务委员7人,每半月开常委会一次,每两月开大会一次,必要时召开临时会。

二

胶东抗日根据地在北海专署时期的司法检察机构承袭了南京国民政府的司法检察制度,但也有比较明显的变化和创新。

从法院内部组织机构看,推事、院长、审判官、首席检察官、检察官、书记官长、书记官、录事、庭丁、司法警察等都配备齐全。王成波在《山东抗日根据地的人民检察制度》中指出,“这是中共领导的山东抗日根据地唯一一个内部组织机构较为健全的司法机构”。

从司法体制看,沿用国民政府司法组织体系和诉讼法规,实行审检合署体制,首席检察官和检察官配置在法院;变通采用国民政府颁布实行的“三级三审终审制”,蓬、黄、掖等地方法院负责办理第一审案件,山东高等法院分院负责办理第二审案件,因当时条件限制,第三审(终审)机关没有确定。

从领导体制看,创新设立司法协进委员会,负责司法预决算和人员遴选、奖惩及其他司法行政重要事项,大大增强了司法的独立性。尽管司法协进委员会仅仅存在了5个月时间,但其适应了抗战时期的特殊需要,对领导、改进和加强司法工作发挥了重要作用。

从作用发挥看,在抗战初期国民政府司法体制崩溃瓦解、日军蹂躏胶东大地的危机时刻,胶东抗日民主政权在中国共产党的领导下,动员一批深明大义、具有正义感和良知的旧司法人员组建了中国的司法系统,有效维护了中国的司法主权。1938年10月至1939年3月,高等法院分院共处理民刑第二审上诉案件140余起,黄县地方法院共处理民刑第一审诉讼及侦查案件800余起,掖县地方法院共处理民刑第一审诉讼及侦查案件400余起,蓬莱司法处及地方法院共处理民刑第一审诉讼及侦查案件250余起,以前积压的旧案大都得到清理,人民司法检察机构的作用逐步显现。

三

胶东抗日民主政权的规模和影响力逐步扩大,很快为日伪军和国民党顽固派所不容。1938年12月,为顾全大局,利于抗战,中共胶东特委服从国民党山东省政府命令,在保留蓬、黄、掖三县抗日民主政府的前提下,撤销北海专署。在此后的一段时间内,北海专署虽在名义上撤销了,但仍行使管辖三县的职权。直到1939年3月,日军侵占蓬、黄、掖三城,中共胶东区委(1938年12月在中共胶东特委的基础上组建)遵照中央和山东分局的指示,撤出城市和平原地区,到山区开辟抗日根据地。山东高等法院分院及三县司法检察机构随抗日政府退往山区根据地,当时的司法干部由于出身及认识不够,多半疏散归去,仅少数负责人率属随军转移。高等法院分院退至山区后,一度从事平度、莱阳两地的司法统战工作,由于条件所限,司法工作基本陷入停顿状态。蓬、黄、掖三县城收复后,抗日民主政府恢复工作,并于1939年12月成立蓬、黄、掖行政联合办事处,司法工作亦同时恢复。

1940年4月23日,北海专署在招远再次宣告成立,辖蓬莱、黄县、掖县、福山、栖霞、招远六县,标志着北海抗日根据地的恢复和巩固。孟军、王晓霞在《胶东抗日根据地政权建设研究》中指出:“胶东人民在北海区民主建设的刺激下,民主建设的信心大大提高,民主的巨流便以排山倒海之势,奔流到胶东各角落,后相继建立了东海、西海和南海行政专员公署,为胶东区行政主任公署的建立奠定了坚实的基础。”北海专署恢复的同时,设立了北海专署法院,确定司法为政府组成部分,因条件限制采用“二审制”,各县成立承审室为第一审机构,专署法院为第二审机构(终审)。同年9月,东海专署成立,辖文登、荣成、威海、牟平、海阳五县,设立东海专署法院,采用国民政府颁布实行的“三级三审终审制”,各县设立承审室,为第一审机构,判决书由承审员与县长署名负责,专署法院为第二审机构;同时,创新设立“会审法庭”,由专署法院院长、战时工作推行委员会主任、民众总动员委员会会长及当地最高军政代表组成,为第三审机关,暂代终审机关,从而推动胶东抗日根据地的司法检察组织系统进一步完善。