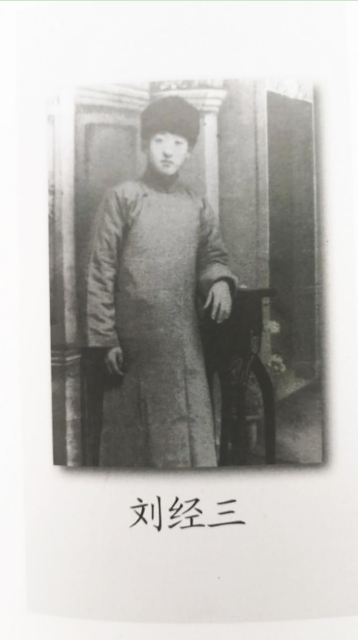

牟平第一任县委书记刘经三。

瑞泉中学旧址。

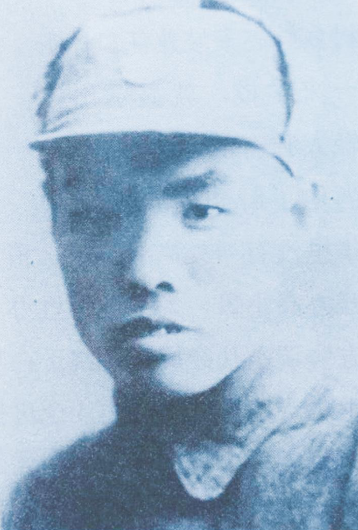

胶东军区敌工部副部长辛冠吾。

花沟庙小学校长郑省农。

当年的花沟庙。

1

牟海县委的活动中心——瑞泉中学

民国初年大兴办新学时,1913年,牟平十区乡绅徐宗尧、刘岐峰、姜吉德、刘梦泽等人,利用徐家村(现属乳山市)寺山上一座叫瑞泉院的庙宇,集资办起了一座小学,叫瑞泉院小学。后来随着形势的发展,学校扩建楼房和平房77间,于1920年开始招收小学高级班。1925年又开始招收中学班,建立了牟平史上最早的一所中学——私立瑞泉中学(高级小学更名为私立瑞泉中学附属小学),由徐宗尧任董事长兼校长。中学生来源大多是牟平、福山、栖霞县南乡和海阳县东乡、文登县西乡的平民子弟。开始只招一个班,后来招三个班。学校董事会思想开明,特别注意聘请具有新文化、新思想的大学生任教员,中学部与小学部的课程一律按照正规学校要求设计,大开教学新风。瑞泉中学在全县一时名声鹊起。

曾在瑞泉中学上过学的黄疃(现属乳山市)人刘经三,是个富有激情和正义感的热血青年,1932年秋,同为瑞泉中学毕业的牟海特别支部特支书记宋竹庭介绍他加入了中国共产党,并安排他到牟海地区开展党的工作。刘经三很熟悉瑞泉中学的情况,知道瑞泉小学建校之初毁神拆庙建教室,从一开始就具有反帝反封建意识,教师大多是思想进步的新文化青年,接受新生事物快,因此想把瑞泉中学建成党的秘密活动场所。于是他在学校董事会换届之际,以父亲刘岐峰是老乡长的影响,如愿以偿地被推举为董事长。有了主动权,他就把鲁自嘉(后任中共牟海县委宣传委员)、宋绍九(历任牟平九区区委书记、牟平县委宣传委员、县委书记)、于子聪(后任牟平县委委员)等一批共产党员和进步青年教师调进学校任教,他们以学校为大本营,秘密到文登、牟平、海阳南部沿海一带村庄和学校开展工作,在老鸦庄、刘伶庄、水道、午级和西南部的地口等地的20多个村庄,发展党员,建立党的基层组织,多次发动和领导了牟平南部沿海一带,农、渔、盐民同官府的斗争,很快将瑞泉中学建成党组织在牟平南乡的活动中心。

在校内,他们着力抓学生的思想教育,培养进步力量。鲁自嘉、牟冠卿等共产党员以解释“三民主义”为题,向学生宣传马克思主义;通过讲授《社会发展史》,揭露帝国主义的侵华暴行和国民党政府丧权辱国罪行;建立了“反帝大同盟”“史地研究会”,让学生直接参与反帝反封建斗争。他们经常编写、刻印反封建斗争和争取妇女翻身解放的小册子让学生到农村散发。农历三月十一日是瑞泉院赶庙会的日子,师生们积极张贴标语、散发传单、演文明戏,宣传鼓动群众。宋绍九、于子聪等师生合演的《嫁闺女》这出戏,曾轰动一时,受到热烈欢迎,寺山四乡数十个村庄几万人受到教育。

1932年底,中共海莱特支负责人张静源受省委委派,到胶东进行特委的筹建工作,联络站设在牟平、海阳两县交界处的霄龙寺,联络站以养鸡养鸭为掩护,对外称“霄龙寺鸡鸭公司”,让刘经三任经理。1933年1月,第一任中共牟平县委在十区归仁村(现属乳山市)正式成立,刘经三任书记,瑞泉中学教师宋绍九、于子聪任委员。同年3月,中共胶东特委在北伶庄村(现属乳山市)成立,张静源为书记,刘经三任组织委员兼地下武装指导员。因刘经三忙于党务,无暇过问学校工作,他于同年2月亲自登门邀请曾任山东省参议员的牟平籍著名民主人士于清泮去管理学校。于清泮因有要务在身,便推荐大学刚毕业闲赋在家的儿子于云喜任瑞泉中学校长。这年麦季,有人到牟平县政府告状,说共产党在瑞泉中学有活动。县公安局派人下去调查。刘经三进行了一番周旋,最后公安局的人没有得到任何有价值的东西,空手而回。不过,学校从此也被国民党政府盯上了。为保存革命力量,组织将牟冠卿、宋绍九、于子聪等共产党员调到别处任教,下半年,学校改由旧派人物李拓天任校长。从此,学校比较沉闷,1934年以后中学无校长,1935年瑞泉中学停办,一直没有恢复。

瑞泉中学只办了十年的时间,但它却是牟、福、栖、海、文五县交界地区一所影响很大的初级中学。它在一个时期内是牟海地区地下党的活动中心,对胶东东部地区早期的革命斗争具有重要的引领作用。它又为党的革命事业培养了大批优秀人才,如领导胶东著名的“一一·四”暴动的中共胶东特委书记张连珠,胶东特委委员、牟平第一任县委书记刘经三,长期从事秘密工作的黄县县委委员李明德,新中国成立的解放军某部政委侯醒吾、浙江省计委领导宋竹庭、空军后勤部司令部参谋长宋绍九、青岛市科委负责人侯岳西等都是这所学校的学生。

2

牟福边区委斗争骨干的产生地——檠山中学

檠山中学创办于1926年,校址在现莱山区院格庄街道马格庄村东北背靠檠山的丰山寺内,为周围村民捐资兴办的一所地方初级中学。檠山中学只运行了短短四年时间,但它却为牟平特别是牟福边区的革命斗争输送了大量的骨干人才,为胶东的革命斗争做出了很大的贡献。

檠山中学原为檠山小学,校舍是利用寺庙空闲房宇改造而成,有教室四间,教师办公室兼卧室二间。学校如此简陋,其教学质量却相当高,毕业的学生每年都有升学到烟台、济南、北京、天津等地读书的。然而,多数经济拮据的学生无力远赴他乡深造,被迫辍学。鉴于此,热心教育的教师和附近村的乡绅们经过一番筹谋策划,于1926年春,把原来的檠山小学改造成牟平沿海地区的第一所中学,建起二层楼房一座,上下共六间;改建和新建平房十二间,并建新门楼一座。新学校竣工之日,人们特立建校纪念碑一座,纪念建校始末和创办人、监修人的名字,并于碑阴镌刻热心捐资办学者的名字。

檠山中学的创始人牟其禄是崖前村(现属莱山区)人。他早年在北京当过律师,曾任牟平师范讲习所所长,后回乡任檠山小学校长。此人思想开明,顺应时代潮流,力主教育改革,办事雷厉风行。创办檠山中学时,他不顾社会上浓厚的迷信习俗,顶着多重舆论压力,依然带领学生掀翻丰山寺内泥塑佛像,砸成碎块,弃之沟谷,将腾出的殿宇经过改造,用做教室。接着,他又东奔西走,从车门黄务一带聘请资深有名气的教师,甚至有他乡返家休假者,只要是优秀人才,他也亲赴迎请,来校短期任教。学校课程设置完全摈弃了当时尊孔读经的老一套,传播的都是“五·四”运动以后所倡导的新文化思想和数理化等新的科学知识。国文课本中,多是鲁迅、胡适等名家的文章。檠山中学在牟平沿海地区开了新教育之先。

1929年寒假期间,突如其来的一场大火将学校焚毁殆尽,只办了四年的檠山中学被迫停办。学校被烧的原因虽然最终没有查明,但人们心知肚明这是一些思想守旧、反对办新学者的有意破坏,檠山中学是新旧思想、新旧势力斗争的牺牲品。

檠山中学实行的是春季新生入学制度,共招收两届初中学生,每届三个班,每班三十人。因条件限制,第一届学生毕业后,才招收第二届。第二届学生因学校被毁,未能毕业。一所传播新文化思想的学校被焚毁了,但檠山中学的革命精神却在它的学子们身上得到发扬光大。马格庄人陈耀亭在系山口娘娘宫学校任教,在教师队伍中建立了“教育研究会”,培养和发展党员,在农村办夜校,培养积极分子,发展党的组织;金村人辛冠吾在车家疃学校任教,负责主编宣传党的主张和刊登党的重要文件的秘密刊物《新路》,并在祥山村一带发展多人入党; 辛冠吾、陈耀亭还是全国性党的外围组织“中国革命互济会”的负责人;马格庄人赵志廉与胞弟赵德轩及堂兄赵万善在孙家滩、旺远一带,边教学边开辟工作;崖前村人牟济仁先后在系山小学,福山紫埠、旺远等地教学,开辟党的工作,经常组织学生以演剧的形式在农村开展宣传活动;崖前村人曲乐亭等人在北格庄一带农村,秘密办起多处农民夜校,广泛团结农村青年,发展了一大批农民党员……檠山中学的毕业生是牟福边区名副其实的革命骨干,由于他们的参与,牟福边区革命活动风生水起,党组织得到迅猛发展。1934年5月,中共牟福边区委员会在系山口成立,除边区委书记王甫外,组织委员陈耀亭、宣传委员辛冠吾和委员赵志廉等都是檠山中学毕业的学生。他们共同领导东起昆嵛山后、西至烟台市区和福山县东部地区的党的工作。有人称赞说:檠山中学是牟福边区委斗争骨干的产生地。

檠山中学的这批学生,随着形势的发展,有的踏入新的工作岗位,发挥了更大的作用,有的则为革命事业献出了宝贵生命。陈耀亭1935年参与了“一一·四”胶东农民暴动的组织发动和失败后的善后工作,抗日战争期间,在蓬黄掖一带开创抗日根据地,历任黄县第一行署特派员、代理县长、北海专署专员等职。新中国成立后先后在财政部、轻工业部任职。

辛冠吾于1938年秋响应党的“脱下长衫,到游击队去”的号召,到蓬黄掖抗日根据地工作,历任北海独立营教导员、特务大队政委、胶东军区敌工部副部长。他智勇双全,威震敌胆,在1944年攻克牟平水道据点的战斗中,他到现场喊话,使驻守水道西据点的伪军中队缴械投降;在拔除玉林店据点的战斗中,又通过喊话让一个中队伪军乖乖放下武器;他成功打入平度城伪军靖绥第八集团军王铁湘部,获得王部军事部署的情报;出任国、共、美三方组成的“军调部”21小组副代表,严词拒绝美蒋双方想把大汉奸赵保原(国民党暂编12师师长)塞入谈判会场的图谋,后被大汉奸赵保原暗杀,年仅38岁。赵志廉及其弟赵德轩、堂兄赵万善,崖前村人牟济仁等,先后被国民党游击队杀害。

北格庄李长胜、曲乐亭,都参加了胶东“一一·四”暴动,暴动失败后,曲乐亭被捕牺牲。李长胜也暴露了身份,党组织安排其转移东北,投身抗日武装,1941年打沙岭子战斗中英勇牺牲。

3

胶东特委的秘密交通站——花沟庙小学

花沟庙小学校址在牟平区东南文登、乳山、牟平三县交界处花沟山上的一座龙王庙内。龙王庙建于清末,占地六亩。民国十五年(1926),在兴办新学热潮的推动下,龙王庙附近张皮、床而、泊而、崖子四个村通过协商,在庙的东禅院办起了这所学校。

1936年4月,22岁的东桑行埠村青年教师郑省农受聘来花沟庙小学任教。当时的小学有四个年级四个班,校长由维新乡乡长、崖子村的乡绅赵子岐兼任。郑省农了解到附近方圆四十华里没有一处高级小学,稍大一点的孩子都得不到读书的机会时,就边教学边跑上跑下各方协调,几经周折,终于在年底争取到县教育部门的同意,开办了两个高小班。这样,学校由四个班扩大到六个班,生源由原来四个村扩展到附近文登、乳山、牟平三县五六十个村,在校学生由六十多人增加到二百多人。学生多了,又招聘了杨文、徐家文、杨文敏、曲日晓等一批青年教师。这批受新文化运动影响的知识分子的到来,给学校带来了勃勃生机,他们齐心协力,很快就把花沟庙小学办成了在邻近几个县较有名气的学校,郑省农也被推荐为小学校长。

雷神庙战斗后,胶东特委转移到蓬黄掖一带。因牟平城被日本鬼子占领,文登、荣成、威海的革命同志前去胶东特委办事,都绕道走另一条文登至福山的公路,这条公路就经过花沟庙学校门前。在花沟庙学校北面山庵上有个给贵家庄村富户看山的人叫孙吉璞,是我党的地下工作者,经过一段时间的了解和考察,发展郑省农加入了党组织,并对他说:学校门前这条公路,是文、荣、威通往西部胶东特委的交通要道,我们校的位置非常重要,你要把学校建成我党的秘密交通站,掩护东西交通,护送革命干部,传递文件和武器,保证不出任何问题。郑省农坚定地表示:“一定完成党交给的任务。”胶东特委连接东西部的秘密交通站就这样建立起来了。此后郑省农积极在教师中发展党员,在学生中培养进步力量,让他们秘密参与交通站的运作,多次出色地完成了党组织交给的任务。这个秘密交通站的建立,极大地缓解了胶东地区联络东西部的交通压力,有力地促进了胶东各地革命运动的平衡发展,为胶东的革命斗争作出了卓越的贡献。

1939年1月的一天,东海地委派丛桂滋来到花沟庙学校,带着郑省农和教师杨文、赵书真到宫家沟村召开了一次特支会议,宣布宫家沟特支撤销,五区区委成立,仍隶属于文登县委领导(这年夏天划归牟平县),郑省农任区委书记,丛桂滋为副书记,杨文、赵书真为区委委员。从此,郑省农对外仍是花沟庙小学校长,对内是五区区委书记,他把主要精力放在区委工作上,带领师生到附近各村举办妇女识字班和农民夜校。通过办班,宣传党的抗战政策,秘密发展党员,扩大党的组织,先后建立起泊而、床而、张皮、崖子、桲罗、张家圈、水道、殿后等14个村党支部。

1939年6月,郑省农被调到东海部队工作,辞去了花沟庙小学校长职务。部队驻扎在昆嵛山前宋家口村东北部,离花沟庙学校较近,他就暂住在花沟庙小学。其时,国民党党员王日早(军阀丛镜月的副司令)担任花沟庙小学校长,学校的情况变得复杂起来,共产党在学校的各项工作进入秘密状态。为防止敌人暗害,学生们在郑省农宿舍北壁凿了一个洞,内墙壁上悬挂一幅年画予以遮掩。一旦情况紧急,郑省农即可迅速转移。花沟庙小学高年级两个班的学生,多为15至18岁,接受革命道理快,普遍积极向上。郑省农特意对他们重点培养,安排他们多做农村工作,让他们在斗争中加强锻炼,为后来走上革命道路打基础。两个月后,林明带领20多名进步学生回到部队,让这些孩子们都参加了革命。

为更加有力地开展对日、伪、顽的斗争,东海地委决定成立牟平抗日民主政府,郑省农被确定为抗日民主政府县长人选。1941年1月,花沟庙小学高年级师生在党组织的领导下,承担了牟平县抗日民主政府成立大会的筹备工作,他们深感荣幸,满腔热情地投入,高质量地完成了任务。21日,牟平县第一届临时参议会在五区合子村(今乳山市)召开,选举刘诚(女)为参议长。牟平县抗日民主政府成立,26岁的郑省农当选为县长。牟平县民主政府的成立,标志着牟平县委县政府领导的抗战斗争进入了公开阶段。

1941年8月,抗日政府得到情报,花沟庙学校的位置引起了水道据点日军的注意,日军要在这里建立据点。如果日军在这里建据点,就会扼住文登、荣成、威海通向胶东西部的咽喉,掐断以昆嵛山为依托的抗日部队与周围解放区的联系,势必影响解放区各项工作的开展。县长郑省农通过与花沟庙附近村干部群众协商,决定拆除花沟庙。这天,郑省农亲自在花沟庙小学操场上召开周围十几个村庄五六百人参加的动员大会,之后,向与会的各村干部群众分配了拆庙任务,当天下午动手,三四天之后,花沟庙连同小学彻底拆除。

花沟庙小学先后有一百多名学生走上了革命道路,他们或参加了武装部队,或从事地下工作,都成为革命的骨干,有十多人成长为师厅级以上干部。郑省农于1941年11月去鲁南抗大政权队学习,之后,历任福山、牟平县委书记,北海地委副书记,胶州地委书记,山东省委委员、财贸部部长,黑龙江省松花江地委书记,牡丹江地委书记兼军分区第一政委。